| | “Philosophische

Bemerkungen”

Er ist, wenn diese Bemerkung nach meinem Tode gelesen wird, von meiner Absicht

in Kenntnis zu setzen, an die Adresse: Trinity

College Cambridge.

und mit der Widmung: “Francis Skinner zugeeignet” |

| | X. Philosophische Grammatik. |

| | 27.5.32.

Ich1 kann die Regel R

auch so schreiben:

oder auch so: a + (b + 1) = (a + b) + 1⌊,⌋ wenn ich R oder S als Erklärung oder Ersatz für diese Form nehme. Wenn ich nun sage, in

seien die Übergänge durch die Regel R gerechtfertigt, – so kann man mir drauf antworten: „[w|W]enn Du das eine Rechtfertigung nennst, so hast Du die Übergänge gerechtfertigt. Du hättest uns aber ebensoviel gesagt, wenn Du uns nur auf die Regel R & ihre formale Beziehung zu ˇα (ˇoder zu α, β & γ) aufmerksam gemacht hättest.” Ich hätte also auch sagen können: Ich nehme die Regel R in der & der Weise als Paradigma meiner Übergänge. Wenn nun Skolem etwa nach seinem Beweis für das associative Gesetz übergeht zu:

Man sieht hier vor allem, daß wir

φ 1 = ψ 1 zu sehen ist, gleichsam φ (n + 1) = F (φ n) ψ (n + 1) = F (φ n)

|

| |

Wenn gefragt würde: ist die

|

| |

Irrtümliche Anwendung unserer physikalischen Ausdrucksweise auf

Sinnesdaten.

„Gegenstände”

d.h. Dinge, Körper im Raum des

Zimmers & „Gegenstände” im Gesichtsfeld, der Schatten eines

Körpers an der Wand als Gegenstand!

Wenn man gefragt wird: „existiert der

Kasten noch, wenn ich ihn nicht anschaue”, so ist die korrekte Antwort: „ich glaube nicht, daß

ihn jemand ger⌊a⌋de dann wegtragen ˇwird oder

zerstören⌊.”⌋

wird”.

Die Sprachform „ich nehme x wahr” bezieht sich

ursprünglich auf einen Körper Phänomen (als Argument), das im physikalischen Raum

(ich meine hier: im „Raum”

de[s|r] alltäglichen Ausdrucksweise).

Ich kann daher diese Form nicht unbedenklich auf das Anwenden, was man Sinnesdatum nennt ˇetwa auf ein Nachbild

optisches Nachbild.

(Vergleiche auch, was wir über die Identifizierung von

Körpern & anderseits von Farbflecken im Gesichtsfeld gesagt haben.)

Was es heißt: ich⌊, ⌋

stehe das Subject, stehe dem Tisch, als Object, gegenüber, kann ich leicht verstehen; in welchem Sinne aber stehe ich

meinem optischen Nachbild des Tisches gegenüber?

„[i|I]ch kann diesen Tisch Glasscheibe nicht sehen aber ich kann ihn sie fühlen”. Kann man sagen: „ich ˇVergleiche: „Ich sehe einen den Tisch deutlich”; „[i|I]ch sehe das Nachbi⌊l⌋d deutlich”; „Ich höre die Musik deutlich”; ich höre das Ohrensausen deutlich”. Vergleiche die Grammatik Ich sehe den Tisch ˇnicht deutlich heißt etwa: ich sehe ˇnicht alle Einzelheiten des Tisches; – was aber heißt es: „ich sehe nicht alle Einzelheiten des Nachbildes”, oder: „ich höre nicht alle Einzelheiten des Ohernklingens”? Könnte man nicht sehr wohl statt „ein Nachbild sehen” sagen: „ein Nachbild haben”? Denn: ein Nachbild „sehen”? im Gegensatz wozu? – „Wenn Du mich auf den Kopf schlägst, sehe ich Kreise”,⌊. –⌋ „[s|S]ind es genaue Kreise, hast Du sie gemessen?” (Oder: „sind es gewiß Kreise, oder täuscht Dich Dein Augenmaß?”) – Was heißt es nun, wenn man sagt: „wir können nie einen genauen Kreis sehen”? Soll das eine Erfahrungstatsache sein, oder die Konstatierung einer logischen Unmöglichkeit? – Wenn das letztere, so heißt es also, daß es keinen Sinn hat vo[n|m] einem [s|S]ehen eines genauen Kreises zu reden. Nun, das kommt drauf an, wie man das Wort gebrauchen will. „Genauer Kreis” im Gegensatz zu einem Gesichtsbild da[ß|s] wir eine sehr kreisähnliche Elipse nennen würden kann man doch gewiß sagen. D[er|as] Kreis Gesichtsbild ist dann ein genauer Kreis welches uns wirklich ˇwie wir sagen würden kreisförmig erscheint & nicht vielleicht nur sehr ◇◇◇

100-Eck =

Kreis.

Ist in irgend einem Sinne ein genauer Kreis im Gesichtsfeld undenkbar, dann muß der Satz „ich sehe nie einen genauen Kreis im Gesichtsfeld” von

der Art des Satzes sein:

„ich sehe nie ein hohes C im Gesichtsfeld”.

[ … , dann muß der Satz „im Gesichtsfeld ist nie ein genauer Kreis” von der

Art des Satzes sein: „im Gesichtsfeld ist nie ein hohes

C”. ]

|

| |

Verschwommenheit, [U|u]nklarheit, unscharf.

„Die Linien dieser Zeichnung sind unscharf”, „meine Erinnerung an die

Zeichnung ist unklar ˇverschwommen”, „die Gegenstände am Rande meines Gesichtsfeldes sehe ich

verschwommen”.

– Wenn man von der Verschwommenheit der Gegenstände

Bilder am Rande des Gesichtsfeldes spricht so schwebt einem oft ein Bild dieses Gesichtsfeldes vor wie es etwa Mach entworfen hat.

Die Verschwommenheit aber die die Kontu

Ränder eines Bildes auf der Papierfläche haben

können

der Ränder eines Bildes … ist von gänzlich andrer Natur, als die die man von

den Rändern des Gesichtsfeldes aussagt.

So verschieden wie die Blässe der Erinnerung an eine Zeichnung von

der Blässe einer Zeichnung selbst.

Wenn

seinerzeit im Film eine Erinnerung oder ein

Traum dargestellt werden sollte, so gab man den Bildern einen

|

| |

|

| ∕∕ |

Die Unbestimmtheit des Wortes „Haufen”.

Ich könnte definieren: ein Körper von

gewisser Form & [k|K]onsistenz etc. sei ein Haufe wenn er

ˇsein Volumen

K

m

³ beträgt, oder

|

| ∕∕ |

Die Verschwommenheit, Unbestimmtheit unserer |

| |

Die Gallstonesche

[F|Ph]otographie, das Bild einer Wahrscheinlichkeit.

Das Gesetz der Wahrscheinlichkeit, das Naturgesetz, was man |

| |

In den Theorien & Streitigkeiten der Philosophie finden wir die Worte deren Bedeutungen uns vom alltäglichen

Leben her wohlbekannt sind in einem ultraphysischen Sinne

angewandt.

|

| |

|

| |

Könnten die Berechnungen eines Ingenieurs

ergeben, daß

|

| |

Ist nicht

Und die Entdeckung der Periodizität ist in Wirklichkeit die Konstruktion eines neuen Zeichens & Kalküls. Denn es ist irreführend ausgedrückt wenn wir sagen sie bestehe darin daß es Ist nicht, was ich hier sage im G

|

Der Satz, daß eine Klasse einer ihrer Subklassen nicht

ähnlich ist, ist für endliche Klassen nicht wahr, sondern eine

Tautologie.

Die ˇgrammatischen Regeln über die Allgemeinheit

der generellen Implication in dem Satz daß

„k

ist eine Subklasse von K”

ist

enthalten das was der Satz, K sei eine unendlich Klasse, sagt.

[ Die grammatischen Regeln über die

Allgemeinheit

| \ |

| |

Unzulänglichkeit der Frege- & Russellschen Allgemeinheitsbezeichnung.

Es hat Sinn zu sagen „schreib eine beliebige Kardinalzahl hin”, ist aber Unsinn zu sagen: „schreib alle Kardi- Und was sollte der Satz (∃x) ~φx bedeuten: „es gibt einen Kreis der nicht im Viereck ist”? „Auf einem andersfarbige[m|n] Hintergrund befindet sich ein roter Kreis” hat Sinn, aber nicht „es gibt keine ˇvon rot verschiedene Farbe eines Hintergrundes auf der sich kein roter Kreis befindet”. „In diesem Viereck ist ein ˇschwarzer Kreis”: Wenn dieser Satz die Form „(∃x) ∙ x ist ein schwarzer Kreis ˇim Viereck” hat,

Und wenn man sagen kann „ein

|

| | 1.6.

Was heißt es: „die Punkte die

das Experiment liefert, liegen durchschnittlich auf einer

Geraden”? oder: „wenn

ich mit einem guten Würfel würfle so werfe ich durchschnittlich alle 6 Würfe eine

1”?

Ist dieser Satz mit jeder Erfahrung die ich etwa

mache vereinbar?

Wenn er das ist so sagt er nichts.

Habe ich

⌊(⌋vorher⌊)⌋ angegeben mit welcher Erfahrung er nicht mehr vereinbar ist,

welches die Grenze ist bis zu der die Ausnahmen von der Regel gehen

dürfen, ohne die Regel umzustoßen?

Nein.

Hätte ich aber nicht eine solche Grenze aufstellen können?

Gewiß.

– Denken wir uns die Grenze wäre [die

:| ]

Wenn unter 6 aufeinander folgenden Würfen 4 gleiche auftreten ist

der Würfel schlecht.

Nun fr[ä|a]gt man aber: „Wenn das aber

nur selten genug geschieht, ist er dann nicht doch

gut?”

– Darauf lautet die Antwort: Wenn ich

das Auftreten von 4 gleiche Würfen unter 6 aufeinanderfolgenden für eine bestimmte Zahl von Würfen erlaube, so ziehe

ich damit eine andere Grenze als die erste war.

Wenn ich aber sage „jede Anzahl gleicher

aufeinanderfolgender Würfe ist erlaubt, wenn sie nur

selten genug auftritt, dann habe ich damit

die Güte |

| |

Man sagt, wenn der Würfel ˇganz

gleichmäßig & sich selbst überlassen ist

m

dann muß die Verteilung der Würfresultate

Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6

in

unter den Wurfresultaten gleichförmig sein, weil kein Grund vorhanden ist, weshalb die eine Ziffer öfter

vorkommen sollte als die andere.

Aber wie ist es mit den Werten der Funktion (x ‒ 3)²

für (1 ‒ 3)²,

(2 ‒ 3)², (3 ‒ 3)²,

(4 ‒ 3)², (5 ‒ 3)²,

(6 ‒ 3)²; ist ein Grund vorhanden für die

Argumente von 1 bis 6; ist ein Grund vorhanden, warum einer dieser

Werte öfter unter den Wurfresultaten vorkommen sollte als ein

anderer.

Könnte ich nicht ebensogut das als das a priori Wahrscheinliche Erklären?

Stellen wir nun aber die Wurfresultate statt durch die Ziffern 1 bis 6 durch die Werte der Funktion (x ‒ 3)² für die Argumente 1 bis 6 dar also durch die Ziffern 0, 1, 4, 9. Ist

So machen wir es auch in der ˇkinethischen Gastheorie, ⌊:⌋ wir stellen die Verteilung der Molekülbewegungen in der Form ˇirgend einer gleichförmigen Verteilung dar was aber gleichförmig verteilt ist – so wie an andrer Stelle was zu einem Minimum wird – wählen wir so daß unsere Theorie mit der Erfahrung übereinstimmt. |

| |

„Die Moleküle bewegen

sich blos nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit”,

das soll heißen: die Physik tritt ab, &

laß

überläßt

die Moleküle sich selbst bewegen sich jetzt

quasi bloß nach Gesetzen der Logik.

Diese Meinung ist der verwandt der, daß das

Trägheitsgesetz ein Satz a priori ist, & auch

hier redet man davon, was ein Körpert tut, wenn er sich

selbst

|

| |

⌊[⌋

|

| |

Behaviourism.

„Mir scheint, ich bin traurig, ich lasse den Kopf

so hängen”.

Warum hat man kein Mitleid, wenn eine Tür ungeölt ist & beim auf- & zumachen

|

| |

Die Untersuchung der Regeln

Jedesmal wenn wir erkennen, daß die & die Darstellungsweise auch durch eine andre ersetzt werden kann, machen wir einen Schritt zu diesem Ziel. |

| ∕∕ |

Wie kommt es daß die Philosophie ein so komplizierter

|

Hat es Sinn zu sagen, zwei Menschen hätten den⌊|⌋selben Körper?

Welches wären die Erfahrungen, die wir mit diesem Satz

beschrieben?

Daß ich darauf käme daß das was ich meine Hand

nenne & bewege an dem Korper eines Andern sitzt ist natürlich denkbar, denn ich sehe

während ich jetzt schreibe die Verbindung meiner Hand mit

meinem übrigen Körper nicht & ich könnte wohl | ✓ |

| |

Die Geometrie ist nicht die Wissenschaft

(Naturwissenschaft) von den geometrischen Ebenen, ˇgeometrischen Geraden & ˇgeometrischen

Punkten, im Gegensatz etwa zu einer andern Wissenschaft die von den groben

physischen Geraden, Strichen, Flächen etc.

handelt & deren Eigenschaften angibt.

Der Zusammenhang der Geometrie mit Sätzen ˇdes

praktischen Lebens, die von Strichen, Farbgrenzen, Kanten&

⌊,⌋ Ecken ˇ

etc handeln ist nicht der, daß in ihr ähnliche

Sätze über ähnliche, wenn auch ideale Dinge

(Kanten, Ecken etc)

sie aus allgemeinen

besteht

spricht sie über ähnliche Dinge wie diese spricht, wie diese Sätze, wenn auch über

ideale Kanten, Ecken, etc.., sondern

derc, zwischen diesen Sätzen & ihrer Grammatik.

Die angewandte Geometrie |

| |

Der Name den ich eine[s|m] Körpers

ˇgebe, einer Fläche, eine[s|m] Ortes, einer Farbe, hat jedesmal andere Grammatik.

Der Name

„a” in „a ist gelb” hat

h

eine andere Grammatik wenn a der Name eines Körpers & wenn es der Name

der Oberflä⌊Flä⌋che eines

einer Fläche eines Körpers ist, ob nun ein Satz „dieser

Körper ist gelb” sagt daß die Oberfläche

des Körpers gelb ist, oder daß er durch & durch gelb

ist.

„Ich zeige auf a”

|

| ∕∕ |

Zu sagen, die Punkte, die dieses Experiment liefert, liegen durchschnittlich auf dieser Linie, z.B.

einer Geraden, sagt etwas Ahnliches wie:

„aus dieser Entfernung gesehen, scheinen sie in einer Geraden

zu liegen”.

| ✓ \ |

| |

Von Sinnesdaten in dem Sinne dieses Wortes, in dem es undenkbar ist,

daß der Andere sie hat, kann man eben aus diesem Grunde auch nicht sagen,

daß der Andere sie nicht hat.

Und eben darum ist es auch sinnlos zu sagen, daß ich, im Gegensatz zum Andern, sie habe.

– Wenn man sagt „seine Zahnschmerzen kann

ich nicht fühlen”, meint man damit, daß man die

Zahnschmerzen des Andern bis jetzt nie gefühlt

hat?

Wie unterscheiden sich

seine Zahnschmerzen von den [M|m]einen?

Wenn das Wort „Zahnschmerzen” in

den Sätzen „ich habe Z.” & „er hat

Z.” die gleiche

Bedeutung hat, was heißt es dann zu sagen, daß er nicht dieselben

Zahnschmerzen haben kann, wie ich?

Wie können sich den verschiedene

Z. von einander unterscheiden?

Durch Stärke, durch den Charakter des

Wenn man fragt „ist es denkbar daß ein Mensch die Z. des andern fühlt?” so schweben einem dabei die Z. des [a|A]ndern gleichsam als ein Körper ein Volumen vor im Mund des [a|A]ndern & die Frage scheint zu fragen ob wir an diesem Schmerzvolumen teil haben können. Etwa dadurch daß sich unser beider Wangen durchdrängen. Aber auch das scheint dann nicht zu genügen & wir müßten ganz mit ihm zusammenfallen [ & wir müßten uns ganz mit ihm decken. ] |

| ∕∕ |

Das Experiment des Würfelns dauert eine

|

| | 3.

Ein Gedanke über die Darstellbarkeit der unmittelbaren

Realität durch die Sprache:

„Der Strom des Lebens, oder der Strom der Welt, fließt dahin, & unsere Sätze werden,

|

| ∫ |

Die Anschauungen neuerer Physiker stimmen mit den meinen

Ich stimme mit den überein, wenn sie sagen, daß die Zeichen in ihren

Gleichungen keine

„Bedeutung⌊en⌋” mehr haben, & daß die Physik zu

keinen solchen Bedeutungen gelangen könne, sondern bei den Zeichen stehen |

| |

Darstellung einer Linie als Gerade mit

Abweichungen.

Die Gleichung der Linie enthält einen Parameter, dessen

d

◇◇◇

Verlauf die Abweichungen von der Geraden ausdrückt.

Es ist nicht wesentlich, daß diese Abweichungen „gering” seien.

Sie können so groß sein, daß die Lin⌊i⌋e einer Geraden nicht ähnlich sieht.

Die „Gerade mit Abweichungen” ist

nur eine Form der Beschreibung.

Sie erleichtert es mir, einen [B|b]estimmten Teil der Beschreibung auszuschalten, zu vernachlässigen,

wenn ich will.

(Die Form „Regel mit

Ausnahmen”.)

|

| |

Alle „begründete Erwartung”

ist Erwartung, daß eine bis jetzt beobachtete Regel

[kein neuer Absatz] (Die Regel aber muß beobachtet worden sein & kann nicht selbst wieder blo [ß|s] erwartet werden.) |

| |

Die Logik der Wahrscheinlichkeit hat es mit dem Zustand der Erwartung nur

soweit zu tun, wie die Logik überhaupt mit dem Denken.

|

| |  Wenn ich nun eine Annahme über den Grad der Wahrscheinlichkeit mache, daß der eine Lichtpunkt

in AM

im Stück AM liegt, wie wird diese Annahme verifiziert?

Wir

Wenn ich nun eine Annahme über den Grad der Wahrscheinlichkeit mache, daß der eine Lichtpunkt

in AM

im Stück AM liegt, wie wird diese Annahme verifiziert?

Wir

|

| ∕∕ |

Was heißt es: den Goldbachschen Satz

glauben?

Worin besteht dieser Glaube?

In einem Gefühl der Sicherheit, wenn wir den Satz aussprechen, oder

hören?

Das interessiert uns nicht.

Ich weiß ja auch nicht wie weit dieses Gefühl durch

den Satz selbst hervorgerufen sein mag.

Wie greift der Glaube in diesen Satz ein?

Sehen wir nach, welche Konsequenzen er hat, wozu er uns

bringt.

„Er bringt mich zum Suchen nach einem Beweis dieses

Satzes”.

– Gut, jetzt sehen wir noch nach, worin Dein Suchen eigentlich

besteht; dann werden

wir wissen wie es sich mit Deinem Glauben an den Satz

verhält.

[ … worin Dein was es mit

dem Glauben an den Satz auf sich hat. ]

|

| |

„Der Kretische

Lügner”.

Statt zu sagen

„ich lüge”, könnte er auch

hinschreiben „dieser Satz ist

falsch”.

Die Antwort darauf wäre: „Wohl, aber welchen Satz meinst Du?”

– „Nun diesen

Satz.” – „ich verstehe, aber

von welchem Satz ist in ihm die

Rede?”

– „Von diesem.”

– „Gut, & ˇauf

welchen Satz spielt dieser an?”

u.s.w.

Er könnte uns so

◇

nicht erklären, was er meint

|

| |

(Ein Satz der von allen Sätzen oder

allen Funktionen handelt.

Was

|

| |

Wenn ich annehme, die Messung ergebe, daß der Würfel genau

& homogen ist, & die Ziffern auf seinen Flächen die

Wurfresultate nicht beeinflussen, & die Hand die ihn wirft, bewegt sich

ohne bestimmte Regel; folgt daraus

Wenn wir man sag[e|t]n ein gleicharmiger Hebel auf den sy⌊m⌋metrische Kräfte wirken

|

| |

Angenommen Einer der täglich im Spiel würfelt

würde ˇetwa eine Woche lang nichts als Einser werfen,

& zwar mit Würfeln die nach allen anderen Arten

[ Methoden ] der

|

| |

Wenn wir aus der relativen Häufigkeit eines Ereignisses auf seine

relative Häufigkeit in der Zukunft Schlüsse ziehen, so

können wir das natürlich nur nach der bisher tatsächlich

beobachteten Häufigkeit tun.

Und nicht nach einer, die wir aus der beobachteten durch irgend

einen Prozess der Wahrscheinlichkeitsrechnung erhalten haben.

Denn die berechnete Wahrscheinlichkeit stimmt mit jeder

beliebigen tatsächlich beobachteten Häufigkeit

überein, da sie die Zeit offen lässt.

|

| |

Wenn sich der Spieler, oder die Versicherungsgesellschaft, nach der

Wahrscheinlichkeit richten, so richten sie sich nicht nach der

Wahrscheinlichkeitsrechnung, denn nach dieser allein kann man sich nicht richten, da,

was immer geschieht, mit ihr in Uebereinstimmung zu bringen ist; sondern die Versicherungsgesellschaft richtet sich

nach einer tatsächlich beobachteten Häufigkeit.

Und zwar ist das notürlich eine absolute Häufigkeit.

|

| |

Was zum Wesen der Welt gehört, kann die Sprache nicht

ausdrücken.

Daher kann sie nicht sagen, dass alles fliesst. Nur was wir uns auch anders vorstellen könnten, kann die Sprache sagen. |

| |

Daß alles fließt, muß

Und, erinnern wir uns, : im gewöhnlichen Leben fällt uns das nicht auf – (sowenig wie die verschwommenen Ränder unseres Gesichtsfelds („weil wir so daran gewöhnt s⌊i⌋nd” wird mancher sagen). Wie, bei welcher Gelegenheit, glauben wir denn darauf aufmerksam zu werden? Ist es nicht, wenn wir Sätze gegen die Grammatik der Zeit bilden wollen? |

| | 4.

„Nur die Erfahrung des gegenwärtigen

Augenblicks hat Realität”.

– Soll das heißen, daß ich heute [F|f]rüh nicht aufgestanden bin?

– Oder, daß ein Ereignis, dessen ich mich in diesem Augenblick nicht

|

| |

Wer den Satz, nur die gegenwärtige Erfahrung sei real,

bestreiten will (was ebenso falsch ist, wie ihn zu behaupten) wird etwa

fragen, ob denn ein Satz wie

„Julius Cäsar ging über die Alpen” nur

den gegenwärtigen Geisteszustand desjenigen beschreibt, der sich

mit dieser Sache beschäftigt.

Und die Antwort ist natürlich: Nein! er beschreibt ein Ereignis, da[ß|s], wie wir glauben, vor ca

2000 Jahren stattgefunden hat.

⌊–⌋

(Wenn nämlich das Wort „beschreibt” so aufgefaßt wird, wie in dem

Satz „der Satz ‚ich

schreibe’ beschreibt, was ich gegenwärtig

tue”.)

Der Name

Julius Cäsar bezeichnet eine Person. –

Aber was sagt denn das alles?

Ich scheine mich ja um die eigentliche philosophische Antwort drücken zu wollen! –

|

| | 5.

1) „Ich habe

Schmerzen”

„N hat Schmerzen” dagegen ⌊2)⌋: „Ich habe graue Haare” „N hat graue Haare” Die verschiedenen ˇphilosophischen Schwierigkeiten & Confusionen in Verbindung mit dem ersten Beispiel lassen sich zum größten Teil auf die Verwechslung der Grammatik der Fälle 1 & 2 zurückführen. Es hat Sinn zu sagen: „ich sehe seine Haare, aber nicht die meinen”

Die Ausdrucksweise unserer Sprache wie sie in den einzelnen Fällen 1 & 2 ist natürlich nicht ‚falsch’ aber ˇsie ist irreführend. „Wie ein Satz verifiziert wird, das sagt er”⌊:⌋ & nun sieh Dir darauf hin die Sätze an: „Ich h⌊a⌋be Schmerzen”, „N hat Schmerzen”. Wenn nun aber ich der N bin?! – Dann haben dennoch die beiden Sätze verschiedenen Sinn. „Die Sache ist doch ganz einfach: ich spüre freilich seine Zahnschmerzen nicht, aber er spürt sie eben (& so sind alle Verhältnisse ˇdoch symmetrisch).” Aber dieser Satz ist eben Unsinn. – Um nun die Assymmetrie in der Erfahrung mit Bezug auf mich & den Andern klar deutlich zum Ausdruck zu bringen, könnte

|

| |

Da wir für jeden ˇsinnvollen Ausdruck der alten

Ausdrucks-

Aber ist ⌊(⌋denn⌊)⌋ die vorgeschlagene assymmetrische Ausdrucksweise richtig? Warum sage ich „N benimmt sich wie L.W wenn er …”? Wodurch ist denn L.W. charakterisiert? Doch durch die Formen etc seines Körpers & durch dessen kontinuierliche Existenz im Raum. Sind aber diese Dinge für die Erfahrung der Schmerzen wesentlich? Könnte ich mir nicht folgende Erfahrung denken: ich wache mit Schmerzen in der linken Hand auf & finde, daß sie ihre Gestalt geändert hat & jetzt so aussieht wie die Hand meines Freundes, während er meine Hand erhalten hat. Und worin besteht die Kontinuität meiner Existenz im Raum? Wenn mir jemand verläßlicher erzählte, er sei während ich geschlafen habe bei mir gesessen, plötzlich sei mein Körper verschwunden & sei plötzlich wieder erschienen – ist es unmöglich das zu glauben? – Und worin besteht etwa die Kontinuität meines Gedächtnisses? In welcher Zeit ist es kontinuierlich? O Oder besteht die Kontinuität darin, daß im Gedächtnis keine Lücke ist. Wie im Gesichtsfeld keine ist. (Denn

|

| |

Denken wir uns unser Körper würde aus unserem

Gesichtsfeld entfernt, etwa indem man ihn gänzlich durchsichtig machte; er behielte aber die Fähigkeit bei in

einem geeigneten Spiegel in der uns gewohnten Weise zu erscheinen so

daß wir etwa die sichtbaren Äußerungen unserer

Zahnschmerzen wesentlich wie die eines fremden Körpers

wahrnähmen.

Dies ergäbe auch eine ganz andere Koordination zwischen sehendem

Auge & Gesichtsraum als die uns selbstverständlich erscheinende

alltägliche.

(Denke an das Zeichnen eines Vierecks mit seinen Diagonalen im

Spiegel.)

Wenn wir uns aber so die Moglichkeit denken können, daß wir unsern ˇsichtbaren Körper nur als Bild in einem Spiegel kennten

|

| |

Die mathematische Frage muß so exact

|

| |

In der Mathematik gibt es kein

„noch nicht” & kein „bis auf weiteres” (außer in dem trivialen Sinne in welchem mann

ˇsagen kann man habe noch nicht

1000-stellige Zahlen mit einander

multipliziert⌊).⌋

hat).

|

| |

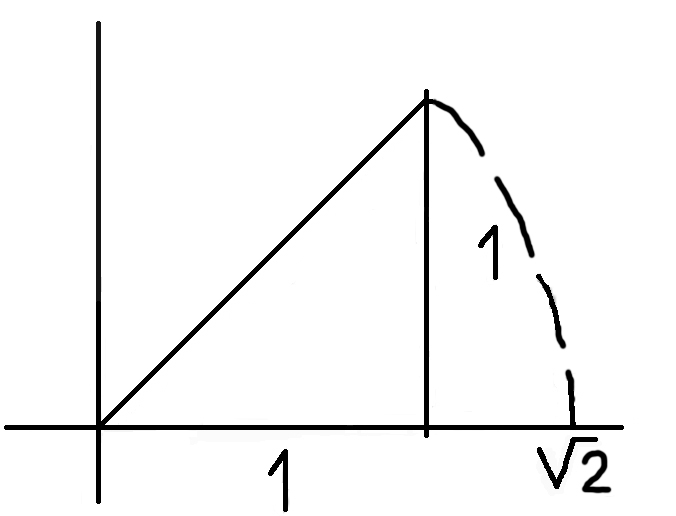

Der Punkt √2 ist wesentlich der Endpunkt der

Konstruktion.

Und der Ausdruck „der Endpunkt

der Konstruktion ist hier keine Beschreibung

im Russellschen

Sinne.

Es ist nicht von einer bestimmten Länge die Rede, die auch so gewonnen werden kann.

Und wie

Und der Ausdruck „der Endpunkt

der Konstruktion ist hier keine Beschreibung

im Russellschen

Sinne.

Es ist nicht von einer bestimmten Länge die Rede, die auch so gewonnen werden kann.

Und wie |

| |

Daher kann ich auch von einer Klasse von Punkten die dem Punkt

√2 analog sind nur reden wenn ich von einer Klasse

analoger Konstruktionen

|

| |

Wenn mir eine endliche Reihe von Ziffern gegeben ist so kann ich offenbar

jede der folgenden Fragen fra

stellen: ⌊1)⌋

Findet sich in ihnen eine Periode?

⌊2)⌋

Welche? 3) Ist es die Periode ⌊(⌋z.B.⌊) ⌋ 1414 …

Da hier jede dieser Fragen zu stellen ist, glaubt man, es müssen

auch dort wo eine von ihnen in einem neuen Sinn gestellt wird sich die andern

eo ipso stellen lassen.

So sagt man, die periodische Division 1 : 3 = 0˙3̇

habe die Frage beantwortet

ob in der Entwicklung des Quotienten

1 : 3

lauter 3 stehen werden.

Und die Division scheint nun alle die Fragen beantwortet zu

haben: „Gibt es hier eine

Periode?”

„Welche?”, “„Ist es z.B. die Periode 1414 …?’

„Kommt die Entwicklung von 1 : 7 jemals zu einem Ende” ist für ihn [S|s]innlos, ebenso ˇsinnlos wie die Frage „liefert 1 : 7 einen endlosen nicht periodischen Dezimalbruch oder einen periodischen”; dagegen hat die Frage Sinn “„wird 1 : 7 nach den ersten 4 Stellen periodisch”? & natürlich auch die Frage “„ist die Periode 0˙14̇ 14 …”. Wenn er aber nun die Periode von 1 : 7 gefunden hätte, hätte er dann nicht doch alle jene Fragen damit beantwortet? Nein, nur die, |

| |

Die mathematischen Sätze als Mittel um die Beweise zu

katalogisieren. (Ursell)

|

| |

Eine Hypothese als unumstößliche

Regel der Darstellung angenommen, wird zum Koordinatensystem.

|

| |

“Schnitt” ist nach

der üblichen Erklärung wirklich das, was sich mit

|

| |

Unbewußte Zahnschmerzen.

Was heißt der Satz: „ich bin mir meiner Zahnschmerzen bewußt”. „Ich bin mir meiner Armut bewußt” ist ≠ „ich bin arm”. Dagegen: ich bin mir meiner Zahnschmerzen bewußt = ich habe Zahnschmerzen. Es sei denn ich führe eine neue Alternative in meiner Ausdrucksweise ein; dann aber muß ich erst ihre Anwendung zeigen sonst habe ich ihr noch keinen Sinn gegeben. |

| |

[zu „Schmerzen”]

Muß sich denn nicht eine Welt beschreiben lassen,

worin der solipsistische Fehler uns weniger nahe liegt.

Wo die Tatsachen solche sind, daß wir weniger

leicht zu einer einseitigen Grammatik verführt werden?

|

| |

In meinen Betrachtungen der Mathematik

[ über die Mathematik ] spielen winzige Veränderungen der symbolischen Ausdrucksweise eine Rolle.

Was so

gesagt

[ dargestellt ] klar & durchsichtig ist, kann, ein wenig anders gesetzt,

undurchsichtig oder |

| |

‚Jemandem für etwas

dankbar sein’ analog

‚jemanden erwarten’, etc..

|

| |

Zeichnung eines 4Dimensionalen Würfels (als Erklärung

meiner Auffassung der perspektivischen Zeichnung als 3-dimensionaler).

[Gehört vielleicht zur Betrachtung des math. Beweises als Ornament]

|

| |

Das Gesichtsbild wenn man feinen Regen niedergehn

sieht: man sieht eine Bewegung, aber nicht etwas Bestimmtes

sich bewegen.

|

| |

Schädlichkeit der Ausdrucksform

„Sinn”, „Bedeutung”, die immer wieder die Idee von Schatten

(Geistern) hinter den Wörtern & Sätzen

geben.

|

| |

„Ich denke mir viel mehr, als ich

sage” – wie kann man das vergleichen?

|

| |

Was heißt „Gegenstände

zählen”?

|

| |

Wir mischen uns nicht in das, was der Mathematiker tut, erst

wenn er behauptet Metamathematik zu treiben, dann kontrollieren wir ihn.

|

| |

| |

Man kann zu dem ersten Fall sagen: es gibt eben nicht nur

visuelle Bewegung.

|

| |

Schwanken des Begriffs ‚Wortart’.

Ist “3” die gleiche Wortart wie ‘4’?

|

| | 1

Umarbeitung.

⇒Zweite

Umarbeitung im großen Format

|

| |

Wie kann man von vom

‘vVerstehen’ &

‘nicht vVerstehen’ eines Satzes reden, – ist

|

| |

D.h.: [k|K]ann denn nicht, eine Zusammenstellung von Sesseln,

z.B., ein Satz sein, wenn man sie als solchen versteht & andernfalls hat sie doch nicht das

Geringste mit einem Satz zu tun & man kann nicht davon

reden, ‘sie zu verstehen’.

|

| |

Man kann sagen: eine chinesische Aufschrift sagt mir so wenig

wie ein Tapetenmuster oder etwa die Stellung von Sesseln in

|

| |

Das zeigt an daß ich die Bedeutungen des Wortes ‘verstehen’ & des Wortes ‘Satz’ hier zu wenig spezialisiert

habe.

|

| |

Es hat, wie wir das Wort ‘verstehen’ gebrauchen, keinen Sinn

zu fragen “verstehst Du diese Baumgruppe” es sei

◇

denn daß jemand im Begriffe sei eine Sprache zu lernen 2 deren Ausdrucke etwa Gruppierungen von Bäumen wären.

|

| |

“Das Verstehen fängt erst mit dem Satz

an.”

Dadurch hat man die Bedeutung des Wortes “verstehen” auf ein bestimmtes Gebiet festgelegt. |

| |

Es gibt keine Metalogik.

Auch das Wort “verstehen”, der

Ausdruck “einen Satz

verstehen”, sind nicht metalogisch.

|

| |

Es ist doch seltsam, daß die Wissenschaft & die Mathematik die Sätze

gebraucht

|

| |

Man sieht im Vers⌊t⌋ehen das Eigentliche, im Zeichen das

Nebensächliche.

– Übrigens, wozu dann das Zeichen

überhaupt?

– Nur um sich Anderen verständlich zu machen?

Aber wie ist das möglich?

– Man sieht da Es wird da das Zeichen

als eine Medizin an angesehen, die im Andern die gleichen Zustände hervorrufen soll,

|

| |

Auf die Frage:

“was meinst Du?” (etwa mit

dieser Handbewegung) ist die Antwort:

“ich meine p” (

|

| | 3

Wenn Frege gegen

die formale Auffassung der Arithmetik spricht, so sagt er

gleichsam: diese kleinlichen Erklärungen, die

Und, was wir ˇ im Allgemeinen ‘ [V|v] erstehen einer Sprache’ nennen, ist

|

| |

Wenn ich jemandem einen Befehl gebe, so ist es mir ganz

genug, ihm Zeichen zu geben.

Und ich würde ˇeinen Befehl hörend nie

sagen: das sind ja nur Worte, & ich muß hinter die Worte

dringen.

Und wenn ich jemand etwas gefragt hätte & er gibt

mir eine Antwort (also ein Zeichen), bin ich zufrieden – das war es

gerade, was 4 ich erwartete – & wende nicht ein:

“das ist ja eine bloße

Antwort”.

(Es ist klar, daß nichts andres erwartet werden konnte,

& daß die Antwort den Gebrauch einer Sprache, eines bestimmten

Sprachspiels, voraussetzte; wie alles was wir sagen können.

|

| |

Wenn man aber sagt: “wie soll ich wissen,

was er meint, ich sehe ja nur seine Zeichen?”, –

so sage ich: “wie soll

er wissen, was er meint; er hat ja auch nur seine

Zeichen”.

|

| |

Die Sprache muß für sich selbst sprechen

|

| |

Gesprochenes kann man nur durch die Sprache erklären,

darum kann man die Sprache

Die ganze Sprache kann man nicht interpretieren. Eine Interpretation ist immer nur eine im Gegensatz zu einer anderen. Und jede hängt sich an das erklärte Zeichen &

|

| |

Man kann auch sagen: Die Meinung fällt aus

der Sprache heraus; denn wenn

// denn was ein Satz meint, wird wieder durch einen Satz gesagt // |

| | 5

“Was hast Du mit diesen Worten gemeint?” “

|

| |

Die zweite Frage steht zur ersten nicht in dem

Verhältnis, wie die Frage “bist Du

verliebt?” zu der “wen liebst

Du?”.

Auf die erste Frage kommt ein Satz (ein weiteres Zeichen) zur Antwort; das was man eine Erklärung des Sinnes nennt. [ … zur Antwort, eine Erklärung des Sinnes der ursprünglichen Worte. ] |

| |

Die erste dieser Fragen ist nicht eine genauere Bestimmung zur

zweiten.

(Es ist also nicht der Fall “bist Du

verliebt, & wen liebst Du”.)

Auf die erste Frage kommt ein Satz (ein weiteres Zeichen) zur Antwort der den ersten ersetzt; eine Erklärung ˇdes Sinnes des ursprünglichen Zeichens. Die zweite Frage fragt nicht nach einer Erklärung. |

| |

Der zweiten Frage ähnlich ist die: “hast Du das im Ernst oder im Spaß

gemeint?”

|

| |

Dem Worte “meinen” analog wird das Wort

“verstehen” gebraucht.

|

| | 6

Das Wort “verstehen”,

wie das Wort

“meinen”, wird

|

| |

Das Lernen der Sprache steht zu dem Verstehen in diesem Sinne im Verhältnis der Ursache zur Wirkung.

|

| |

Und wenn man das Verstehen des geschriebenen Satzes die seelische Reaktion nennt, die der Satz, wie er an uns vorbeiläuft,

Ich kann in diesem Sinn von einem ‘erleben’ des Satzes reden. Der Satz, wenn ich ihn verstehe, bekommt für mich Tiefe “Ich sage das nicht nur, ich meine auch etwas damit”. – Wenn man überlegt, was dabei in uns vorgeht, wenn wir Worte meinen (& nicht bloß sagen), so ist es uns, als wäre dann etwas mit diesen Worten 7 gekuppelt, während sie sonst leer liefen.

– Als ob sie,

|

| |

¥

⌊ ⋎

p. 21⌋

|

| |

Ich verstehe einen Befehl als Befehl,

d.h. ich sehe in ihm nicht nur diese Struktur

von Lauten oder Strichen, sondern sie hat – sozusagen –

einen Einfluß auf mich.

Ich reagiere auf einen Befehl (auch ohne ihn zu befolgen)

anders, als auf eine Mitteilung oder Frage.

(Ich lese ihn auch mit anderem Tonfall, mit anderer

Geste.)

|

| |

Dem

Das Verstehen, in diesem Sinne, eines Satzes ist

das

mit dem Verstehen eines Bildes ähnlich.

zu vergleichen.

Und hier gibt es wieder verschiedene Fälle.

Denken wir uns eine

◇◇◇

Zeichnung die eine Gruppe

Angenommen etwa das Bild stellte eine Gruppe von Menschen dar & die Menschen darauf wären etwa einen Zoll lang. Gäbe es nun ˇwirkliche Menschen ˇvon dieser Länge so könnten 8 wir sie in dem Bild erkennen, das Bild

als lebensgroße [d|D]arstellung empfinden; & es würde uns nun

einen ganz anderen Eindruck machen, obwohl doch die Illusion der dreidimensionalen

Gegenstände ganz die gleiche wäre,

|

| |

Den verschiedenen Erlebnissen, wenn ich ein Bild einmal so,

⌊–⌋ einmal so,

sehe, ist es zu vergleichen, wenn ich einen Satz

einmal

mit Verständnis, &

einmal

ohne Verständnis lese.

(Erinnere Dich daran, wie es ist, wenn man einen Satz mit falscher

Betonung liest, ihn daher nicht versteht, & nun auf einmal darauf kommt, wie er zu lesen ist.)

(Lesen einer schleuderhaften Schrift.) |

| |

Wenn man eine Uhr abliest, so sieht 9 man einen Komplex von Strichen, Flecken,

etc.; aber man sieht ihn auf bestimmte Weise, wenn man

ihn als Zifferblatt & Zeiger auffaßt.

(Wie man den Orion

Mond als Mann Gesicht, aber auch anders sehen kann.)

|

| |

Denke auch an den Unterschied des Verständnisses, wenn man in

einem Satz ein Wort einmal als dem einen Wort, einmal als dem andern Wort

zugehörig empfindet.

|

| |

Als den ‘gelesenen Satz’

können wir nun das Schriftzeichen, aber auch das besondere Erlebnis,

⌊–⌋ das Zeichen so gesehen, so aufgefaßt

– bezeichnen.

(Hier ist eine Quelle von Verwechslungen.)

|

| |

Erinnern wir uns nun an eine Mehrdeutigkeit des Wortes

verstehn.

Wenn ich

in einem Buch lese: “nachdem er

das gesagt hatte, verließ er sie, wie am vorigen Tage”

– fragt man mich ob ich diesen Satz verstehe so ist es nicht leicht darauf

zu antworten.

Es ist ein deutscher Satz & insofern verstehe ich

ihn: Ich wüßte, wie man diesen Satz etwa

gebrauchen könnte.

Ich könnte selbst einen Zusammenhang für ihn

erfinden.

Und doch verstehe ich ihn nicht in dem Sinne, in dem

wie ich ihn verstünde, wenn ich eine Erzählung gelesen

hätte, in welcher er

so steht.

(Vergleiche: [V|v]erschiedene Sprachspiele.)

|

| | 10

Verstehen wir Lewis Carroll's Gedicht “Jabberwocky”[?|,]

oder Gedichte von Christian

Morgenstern?

|

| |

Es sei mir ein Satz in einer mir nicht geläufigen Chiffre gegeben

& zugleich auch der Schlüssel zu ihrer [e|E]ntzifferung.

Dann ist uns

⌊(⌋natürlich⌊)⌋ in gewissem Sinne [a|A]lles zum Verständnis des Satzes gegeben.

Und doch würde ich auf die Frage ob ich den Satz verstehe etwa

antworten: “ich muß ihn erst

entziffern”; & wenn ich ihn als deutschen Satz entziffert

vor mir hätte, würde ich sagen:

“jetzt verstehe ich ihn”.

Wenn man nun die Frage stellt: “in welchem Augenblick der Übertragung (aus der Chiffre ins Deutsche) beginnt das Verstehen // der Zustand des Verstehens // des Satzes”, so erhält man einen Einblick in das Wesen dessen, was wir “verstehen” nennen. |

| |

Ich sage einen Satz “ich sehe dort einen schwarzen

Kreis”; ich kann nach Übereinkunft die Wörter dieses

Satzes durch andre Zeichen ersetzen & der

⌊ein⌋ Satz in den neuen Zeichen wird dann den selben Sinn erhalten.

Schreiben wir also statt der 6 Wörter des Satzes die ersten 6

Buchstaben des Alphabets.

Dann

heißt der Satz: “a b c d e

f”.

Aber nun zeigt [s|e]s sich, daß ich – wie man sagen möchte – den

Sinn des oberen Satzes nicht ohne weiteres in dem Ausdruck

“a b c d e

f” denken kann.

Ich könnte 11 es auch so sagen: ich bin nicht gewöhnt

statt ‘ich’

‘a’ zu sagen & statt ‘sehe’

‘b’, statt ‘dort’

‘c’, etc..

Aber damit meine ich nicht, daß⌊,⌋

◇◇◇

wenn ich daran gewöhnt wäre, ich mit dem Zeichen ‘a’ sofort das Wort ‘ich’ assoziieren würde; sondern,

daß ich nicht gew

ich bin nicht gewöhnt

‘a’ an Stelle von ‘ich’

zu gebrauchen.

|

| |

“Einen Satz verstehen”,

Den Sinn eines Satzes verstehen soll dann heiß[en|t]t: die Frage ‘was ist sein Sinn’ beantworten können. |

| |

Verstehen (in dieser Bedeutung) ist

das Korrelat einer Erklärung des Sinnes.

|

| |

Es ist eine sehr

Man fragt: Ist denn das Verständnis nicht etwas anderes als der Ausdruck des Verständnisses? – Ist es nicht so, daß 12 der Ausdruck des Verständnisses eben ein unvollkommener Ausdruck

// eine unvollkommene

Äußerung des V.

// ist? –

Das heißt doch wohl, ein Ausdruck, der etwas ausläßt, – was aber wesentlich unausdrückbar

|

| |

Uns interessie[r|t]en die

ˇdie Tatsache daß gewisse psychischen Vorgänge einen Satz erfahrungsgemaß begleiten nicht; wohl aber das Verstehen, die Auffassung

|

| |

Es ist schwierig die Grammatik des Wortes “meinen” klar zu sehen.

Aber der Weg dazu führt über die Frage

“welches ist das Kriterium dafür, daß wir

etwas so meinen”,⌊,⌋ & welcher Art ist der Ausdruck den dieses “so” vertritt.

Die Antwort auf die Frage

“wie ist das gemeint” stellt die Verbindung zwischen zwei sprachlichen Ausdrücken her.

Also fragt auch die Frage nach dieser Verbindung

⌊⌊

Als hätte man zwei Bilder die dieselbe Person darstellen, diese

selbst aber könnte ich nicht zeigen.

⌋⌋

Der Gebrauch der Hauptwörter “Sinn”, “Bedeutung”, “Auffassung” & anderer Wörter verleitet uns zu glauben, daß dieser Sinn,. etc, dem Zeichen so gegenübersteht, wie das Wort – der Name – dem Ding, das sein Träger ist. So daß man sagen könnte: “[d|D]as Zeichen hat eine ganz bestimmte Bedeutung, ist in einer ganz bestimmten Weise gemeint, 13 die ich nur in Ermanglung eines direkten

Weges wieder durch ein Zeichen ausdrücken

muß”.

Die Meinung, die Intention, wäre gleichsam seine Seele die ich am

liebsten selbst zeigen möchte, auf die ich aber

leider nur indirekt durch ihren Körper hinweisen kann. –

⇒ 487 Wenn ich ˇum den Sinn eines Pfeiles zu erklären sage: “ich meine diesen Pfeil so, dass man ihm durch eine Bewegung in der Richtung vom Schwanz zur Spitze folgt”, so gebe ich eine Definition (ich setze ein Zeichen für ein andres), während es scheint, als hätte ich sozusagen die Aussage // Angabe //

|

| |

Das Verstehen einer Beschreibung kann 14 man mit dem Zeichnen eines Bildes nach dieser Beschreibung

vergleichen.

|

| |

Wir reden von dem Verständnis eines Satzes als der Bedingung

dafür, daß wir ihn anwenden können.

Wir sagen “wir können einen Befehl nicht

verstehen befolgen wenn wir ihn nicht

verstehen”, oder “ˇich muß ihn verstehen⌊,⌋ ehe

⌊ich⌋

wir ihn verstehen

befolge”.

|

| |

Damit hängt es zusammen, daß wir sagen:

“Ich verstehe dieses Bild genau[:|,] ich könnte es plastisch darstellen”.

“Ich verstehe diese Beschreibung genau, ich

könnte ein Bild nach ihr zeichnen.

¥

•

|

| |

Wir reden von dem Verständnis eines Satzes als der Bedingung

dafür, daß wir ihn anwenden können.

Wir sagen: “ich kann einen Befehl nicht

befolgen, wenn ich ihn nicht verstehe”, oder “ich muß ihn verstehen,

⌊“⌋ehe ich ihn [befolge|verstehe]”.

|

| |

⍈

↺ Man könnte es in gewissen Fällen ⌊(⌋offiziell⌊)⌋ als das Kriterium des Verständnisses ˇeines Befehls festsetzen, daß der welcher ihn

|

| |

“Muß ich wirklich einen Satz verstehen, um nach ihm

handeln zu können?”

– “Gewiß,

!

,

sonst wüßtest Du ja nicht, was Du zu tun

hast.”

– “Aber was nützt mich dieses

Wissen? vom Wissen zum Tun ist ja wieder ein

Sprung.”

|

| | 15

Wenn “einen Satz verstehen”

heißt, in bestimmter Weise nach ihm handeln, dann kann das

Verständnis nicht die

logische

Bedingung dafür sein, daß wir nach ihm

handeln.

|

| |

⍈

↻

Aber der Satz “ich muß den Befehl

verstehen, ehe ich nach ihm handeln kann” hat natürlich

einen guten Sinn

|

| |

Der Begriff, welchen man vom Verstehen hat, ist etwa, daß man

|

| |

“Ich muß doch einen Befehl verstehen, um

nach ihm handeln zu können” – hier ist das ‘muß’ verdächtig.

Wenn das ein logisches Muss ist, so so ist der Satz eine Grammatische

Anmerkung.

Auch wäre das könnte man da fragen: “Wie lange vor dem Befolgen mußt Du den Befehl versteh⌊e⌋n?” |

| |

¥

•

Wenn mit dem Verstehen ein psychischer Vorgang gemeint ist &

gesagt

16 müßig.)

|

| |

Soll “verstehen”

heißen: erklären können, – warum sollte das

notwendig sein, um den Befehl zu befolgen.

(Es handelt sich hier natürlich nicht um

logische Notwendigkeit.)

|

| |

Wenn das Verstehen eine Vorbereitung des

|

| |

Es scheint uns

“Ich kann den Befehl nicht ausführen,

weil ich nicht verstehe, was Du meinst. Ja, jetzt verstehe ich

Dich.”

– Was ging da vor, als ich plötzlich

den Andern verstand?

Da

17 das Erleben des wohlbekannten Wortlautes

[–| // ]

– Oder aber der Befehl wäre mir in verstandlichem Deutsch gegeben worden, schiene mir aber ungereimt, da ich irgend

etwas in ihm mißverstanden habe; dann fiel mir eine Erklärung ein “ach, er meint

…” & nun kann ich den Befehl

ausführen.

(Der Zerstreute, der auf den Befehl “rechtsum” sich nach links gedreht hätte und nun, an die Stirne greifend, sagte “ach so, ‘rechtsum’!” & rechtsum machte.) |

| |

Es konnten mir auch vor dem Verstehen mehrere mögliche

Deutungen, das heißt, mehrere Erklärungen, vorschweben,

für deren eine ich mich dann entscheide.

|

| |

(Denke auch an den Fall: Es macht

mir jemand Zeichen & ich sage: “er meint, ich soll etwas tun; aber was er

wünscht, weiß ich nicht”.)

|

| |

Es scheint uns, als ob wir dem Befehl

durch das Verstehen etwas hinzufügen (ˇetwa dem Befehl “

etwas durch das Verstehen etwas hinzufügen, was die Lücke zwischen Befehl & Ausführung füllt. So daß wir Einem der

18

“Ja, aber ich verstehe

ihn⌊,⌋

ˇaber nur, weil ich noch etwas hinzufüge; die Deutung

nämlich”.

Aber was veranlaßt Dich gerade zu dieser Deutung? Ist es der Befehl, –⌊,⌋ dann war er ja schon eindeutig, da er diese Deutung befahl. Oder hast Du die Deutung willkürlich hinzugefügt⌊,⌋ –, dann hast Du ja auch den Befehl nicht verstanden, sondern erst das, was Du aus ihm gemacht hast. |

| |

Eine Interpretation ist doch etwas, was in Zeichen gegeben wird.

Es ist diese Interpretation im

Gegensatz zu einer anderen (die anders lautet.

Wenn man also sagte:

“jeder Satz bedarf noch einer

Interpretation,” – so hieße das: kein Satz

kann ohne einen Zusatz verstanden werden.

|

| |

Es geschieht wohl daß ich ˇein Zeichen deute,

ihm eine Deutung hinzufüge, aber durchaus nicht immer, wenn ich Zeichen

verstehe.

Wenn man mich fragt “wieviel Uhr ist es”, so geht in mir keine Arbeit des Deutens vor

|

| |

Wir sehen in der Philosophie

|

| | 19

‘Ein Wort verstehen’ im

Sinne von: Wissen, wie es gebraucht wird.

|

| |

‘Wissen wie ein Wort gebraucht

wird’ heißt das Gleiche wie ‘es

anwenden können.

|

| |

Man gebraucht das Wort “können” so, daß die

Ausführung als

das Kriterium der Fähigkeit ist; aber auch so, daß

sich das

Kriter nicht die Ausführung das Kriterium ist.

“Kannst Du diese Kugel heben?” – [i|I]ch sage “ja”. Dann versuche ich, sie zu heben & es gelingt mir nicht. – Da werde ich in einem Fall sagen: „ich hatte mich geirrt; ich konnte es nicht”; aber es gibt auch den Fall: “jetzt kann ich sie nicht heben, weil ich müde bin; als ich sagte, ⌊ ‘⌋ich k[ö|a]nn sie heben’, da konnte ich es ⌊(⌋auch⌊)⌋”. Ebenso: “ich dachte ich könnte Schach spielen, aber ich habe es schon vergessen” aber auch “als ich sagte ich könne es, da konnte ich's, jetzt aber habe ich ist mir durch den Schrecken alles vergessen entfallen”[; e|. E]tc.. Gefragt, ‘wie weißt Du, daß Du es damals konntest”, würde

20

In keinem dieser Fälle ist die Fähigkeit ein bewußter Zustand, wie etwa Muskelschmerzen. |

| |

Vergleiche folgende Sätze mit einander,

„ich habe den ganzen Tag Zahnschmerzen gehabt” „ich habe mich den ganzen Tag nach ihm gesehnt” „ich habe ihn den ganzen Tag erwartet” „ich wußte schon

„ich

¥ • In welchen dieser Sätze

⍈ ↺ Kann man sagen: “ich ◇◇◇ wußte seit gestern ununterbrochen, daß er kommen werde”? |

| |

Wenn man das Wissen einen ⌊‘⌋Zustand⌊’⌋ nennt, dann in dem

Sinn, in welchem man vom Zustand eines physikalischen Körpers oder

eines physikalischen Modells redet (also im physiologischen

Sinn, oder ˇauch im Sinn einer Psychologie, die von

unbewußten Zuständen eines Seelenmodells

redet).

Und das würde freilich auch jeder zugeben; aber

nun muß man noch

21 sehe, weil er im Nebenzimmer

steht”.

//

Ich kann wohl von “unbewußten

Zahnschmerzen” reden, wenn der Satz “ich

habe unbewußte

Z.” etwa bedeuten

soll: “ich habe einen schlechten

Zahn, der mir keine Schmerzen verursacht”.

Man muß nun sehen, daß der Ausdruck

“bewußter Zustand” (im

früheren Sinne) zum Ausdruck “unbewußter Zustand” nicht in dem ˇgrammatischen Verhältnis steht wie “ein Sessel, den ich sehe” zu “ein Sessel, den ich nicht sehe, weil er versteckt

ist”.

|

| |

| |

| |

Auf die Frage “verstehst Du das Wort

“⌊‘⌋rot⌊’⌋”, weißt Du, welche Farbe

“⌊‘⌋rot⌊’⌋” heißt?”

|

| |

mein Wörterbuch, &⌊.⌋ [i|I]ch übersetze mit ihm den Satz “b d c a” in den Satz “f h g e”; nun habe ich gezeigt, daß ich den Gebrauch des Wörterbuchs verstehe & kann sagen, daß ich auf gleiche Weise den Satz “c d a b” übersetzen kann, wenn ich will. |

| |

¥

⋎ S. 35 A

|

| |

⍈

[Zu

p. 7]

Das Verstehen eines Satzes der Sprache ist dem Verstehen eines Musikstücks viel 22 verwandter, als man glauben möchte.

– Warum

möchte

sollen

d

müssen diese Takte gerade so gespielt

werden?

Warum bringe ich den

|

| |

A

“Ich kann das Wort

“⌊‘⌋gelb⌊’⌋”

‘Kugel’

anwenden”, – ist das auf einer andern Stufe

als: “ich kann den König weiß,

wie man den König im Schachspiel verwenden” verwendet.”?

// “ich kann mit dem

König im Schachspiel ziehen” // ? // “Ich weiß, wie ein Bauer ziehen darf”. “Ich weiß, wie das Wort ‘Kugel’ gebraucht werden darf”. |

| |

| |

B

Ein

Aber wann erfassen wir, oder verstehen, wir den Satz?! –

23

|

| |

¥ •

[Absatz]

|

| |

⌊

⌊⌊A⌋⌋

⌋

“Er sagt das, & meint es”.

Vergleiche das mit dem Satz: “er sagt das

& schreibt

es nieder”, – & anderseits

mit: “er

|

| |

⍈

↺

Wie lange braucht es

|

| |

⌊

C

⌋

Ist das Verstehen eines Satzes nicht dem Verstehen eines Schachzuges als Zug des bestimmten Spieles analog

|

| |

⍈

[zu

p. 22]

⌊⌊

D

⌋⌋

Wie, wenn man fragte: wann kannst Du Schach spielen?

Immer? oder ˇjetzt während Du

(Augustinus: “Wann messe ich einen Zeitraum.”) |

| | 24

⍈

[zu

p. 22]

⌊⌊ A ⌋⌋ Wenn “das Wort ‘gelb’ verstehen” heißt, es anwenden können, so ist die gleiche Frage: wann kannst Du es anwenden? Redest Du von einer Disposition? Ist es eine Vermutung? |

| |

[Ordnung der Sätze: 22A, 23D, 24A, 22B,

23B, 23A, 23C]

|

| |

Das Verständnis der Sprache – quasi des Spiels –

scheint wie ein Hintergrun[g|d], auf dem der einzelne Satz erst Bedeutung gewinnt. (siehe § 25)⇒

|

| |

Man könnte sagen: Mich interessiert

nur der Inhalt

nicht ◇◇◇ Seinen Inhalt hat der Satz als Glied eines Kalküls.

|

| |

Was ist es aber dann, was uns immer das Gefühl gibt, daß

das Verstehen des Satzes das Erfassen von etwas außerhalb ihm Liegenden ist; aber nicht von der Welt außerhalb der Zeichen, wie

sie eben ist, sondern von der Welt, wie sie das Zeichen sie

– gleichsam – wünscht.

¥ • Das Übersetzen in die Vorstellung & das Eingreifen des Satzes in uns bilden jenes Außerhalb. |

| |

⍈

•

Man möchte etwa sagen: “Ich sage ja nicht nur ‘Zeichne einen

Kreis’, sondern ich wünsche 25

doch daß der Andre etwas

tut.”

(Freilich!)

|

| |

| |

Wenn “die Bedeutung eines Wortes verstehen” heißt, die Möglichkeiten seiner

grammatischen Anwendung kennen–

⌊,⌋ so

kann ist die Frage entstehen denkbar: “Wie kann

In einem Sinne kann man sagen, ich wisse die Regeln des Schachspiels (‘habe sie im Kopf’)

|

| |

| |

Wenn Du von Rot gesprochen hast, hast Du das gemeint, wovon man sagen

kann, es sei hell, aber nicht, es sei grün, auch wenn Du an diese Regel

nicht gedacht

hast noch von ihr Gebrauch gemacht hast?

– Hast Du das ~ verwendet, wofür ~~~p = p ist? auch wenn Du diese Regel nicht verwendet

hast?

Ist es etwa eine Hypothese, 26 daß es das ~

war?

Kann es zweifelhaft sein, ob es dasselbe war & durch die Erfahrung bestätigt werden?

|

| |

Das Schachspiel ist gewiß durch seine Regeln (sein

Regelverzeichnis) charakterisiert.

Wenn ich Schach nun durch seine Regeln definiere

(

Wenn ich nun fragte: “Wie Du das Wort ausgesprochen hast, was hast Du damit gemeint?” – Wenn er mir darauf antwortet: “Ich habe das Spiel gemeint, das wir so oft gespielt haben etc. etc.”, so weiß ich, daß ihm diese Erklärung in keiner Weise beim Gebrauch des Wortes vorgeschwebt hatte, & daß seine Antwort meine Frage nicht in dem Sinn beantwortet, daß sie mir sagt, was “in ihm vorgegangen ist” als er das Wort aussprach. |

| |

Denn die Frage ist eben, ob unter der

“Bedeutung, in der man ein Wort gebraucht”

ein Vorgang verstanden werden soll, den wir beim Sprechen oder Hören des Wortes erleben.

|

| |

Statt “ich habe das Spiel

gemeint, welches …” hätte er auch sagen

können: “ich setze ⌊(⌋jetzt⌊)⌋ statt des

Wortes ‘Schach’ – das ich fruhe

vorhin gebraucht 27 habe – den Ausdruck ‘ …’”.

|

| |

¥

⋎ 27/B

|

| |

Die Quelle der Verwirrung ist vielleicht der Begriff vom Gedanken, der den Satz begleitet (Oder seinem Ausdruck

vorangeht.)

Dem Wortausdruck kann natürlich der Gedanke in anderer Form

vorangehen, aber für uns kommt der

[kein ◇ neuer Absatz] (“Er hat diese Worte gesagt, sich aber dabei gar nichts geda[g|ch]t.” – “Doch, ich habe mir etwas dabei gedacht.” – “Und zwar was denn?” – Nun, was ich gesagt habe.”) |

| |

Auf die Aussage “dieser Satz hat

Sinn” kann man nicht wesentlich fragen “welchen?”.

So wie man ˇja auch auf den Satz “diese Worte

|

| |

“Ich meine aber doch mit diesen Worten

etwas”.

Gewiß: im Gegensatz zu dem Falle, wo ich nichts meine, wo ich etwa die Silben ihres komischen Klangs wegen aneinanderreihe. (Der Satz “ich meine etwas …”, nicht metalogisch.) |

| ✓ |

⍈

⌊⌊

A

⌋⌋

Es handelt sich beim Verstehen, Meinen, nicht um einen Akt

|

| |

⍈

⌊⌊

B

⌋⌋

Das

⌊ (⌋

also

⌊)⌋

, was der macht, der ein Zeichen,

28

Er tut ungefähr was er sagt, wenn er seiner Deutung Ausdruck gibt.

– Und wenn ich sage “was er macht, ist

der Schritt eines Kalküls”, so meine ich,

daß ich diesen Kalkül schon kenne; in dem Sinne, in dem ich die

deutsche Sprache kenne, oder das Einmaleins.

Welche⌊s⌋ ich ja auch nicht so in mir habe, als wären die ganze

deutsche Grammatik &

|

| |

Es können ⌊(⌋nun⌊)⌋ die grammatischen

Regeln als die Auseinanderlegung dessen erscheinen, was

Es kann uns vorkommen

erscheinen, als wären die gr. Regeln

ˇin irgend einem Sinne die die

Auseinanderlegung dessen, was … wir

|

| |

⇒

Fortsetzung von S. 14 Großes Format

|

| ? ∫ |

Kann ich das, was die grammatischen Regeln von einem Worte sagen, auch anders

beschreiben, nämlich durch die Beschreibung des Vorgangs,

der beim Verstehen stattfindet?

Wenn also die Grammatik – z.B. – die Geometrie der Verneinung ist, kann ich sie durch die Beschreibung dessen ersetzen, was bei der Anwendung sozusagen ‘hinter’ dem Wort “nicht” steht? Wir sagen: “Wer die Negation versteht, der weiß, daß die doppelte Negation eine Bejahung ergibt”. |

| ? |

Das klingt so wie: “Kohle

& Sauerstoff gibt

29 Negation nichts, sondern ist

etwas.

Es täuscht uns da etwas eine physikalische Tatsache vor. Als sä[g|h]en wir ein Ergebniss des logischen Processes. Während das Ergebnis nur das des

|

| ∕∕ |

Man möchte sagen: “die

Verneinung hat die Eigenschaft verdoppelt eine Bejahung zu ergeben.”

Während die Regel die Verneinung nicht näher beschreibt

sondern konstituiert.

Die Negation hat keine andere die Eigenschaft, als, etwa, die, in gewissen

So hat ein Kreis – etwa ein auf

|

| ∕∕ |

Die Geometrie spricht sowenig von Würfeln, wie die

Logik von der Verneinung.

Sie definiert die Würfelform aber beschreibt sie nicht. Sagt die Beschreibung eines Würfels, daß er rot & hart ist, dann ist ‘Beschreibung der Würfelform’ ein Satz wie: “diese Kiste ist würfelförmig”. Aber wenn ich nun beschreibe, wie man eine würfelförmige Kiste macht, ist hierin nicht auch eine Beschreibung der Würfelform enthalten? Nur inˇ Eine Beschreibung nur sofern, als von diesem Ding gesagt wird, es sei würfelförmig, 30

⌊&⌋ im Übrigen aber

ˇist dies

eine Definition

ˇAnalyse, des Begriffs Würfel.

Nicht die Würfelform hat die Eigenschaft lauter gleiche Seiten zu

besitzen; aber ein Holzklotz hat diese Eigenschaft.

Noch hat

“die Eins die Eigenschaft, zu sich selbst addiert zwei zu ergeben”.

|

| |

“Dieses Papier ist nicht

schwarz, &

‘nicht’

zwei solche Verneinungen geben eine Bej[ä|a]hung”.

“Dieses Buch ist rot & die Rose ist rot, & die beiden Wörter ‘rot’ haben die gleiche Bedeutung.” “Und zwei solche Verneinungen geben eine Bejahung” das ˇDer Zusatz erinnert an: “ˇund zwei solche Pferde können den Wagen fortbewegen”. Aber in

|

| ∕∕ ∕∕ |

“Daß zwei Verneinungen eine Bejahung ergeben,

muß doch schon im Wesen in der Verneinung, die ich jetzt

gebrauche, liegen.”

Es hat den Anschein, als könnte man aus der Bedeutung der Negation schließen, daß “~~p” p bedeutet. Als würden aus der Natur der Negation die Regeln über das Negationszeichen folgen. So daß, in gewissem Sinne, die Negation zuerst vorhanden ist, & dann die Regeln der Grammatik. Es ist also, als hätte das Wesen der Negation einen zweifachen Ausdruck in der Sprache: dasjenige was denjenigen

31 Satz verstehe, & die Folgen

|

| |

⍈

A [zu S. 25]

Man ist versucht etwa folgenden Einwand zu machen: Man Ich möchte ˇetwa auch sagen: Wenn mir jemand sagt: “sieh' dort ist eine Kugel”, oder “dort ist eine Halbkugel”, so kann die Ansicht ˇdie ich erhalte zu beidem passen; & wenn ich nun sage “ja, ich sehe sie”, so unterscheide ich doch zwischen den beiden Hypothesen. – Wie ich

Das Wort “Kugel” ist mir bekannt & steht in mir für etwas

Man ist in der Philosophie immer in Gefahr, eine Mythologie des Symbolismus zu geben, oder der Psychologie; statt einfach zu sagen, was man weiß. |

| ∕∕ |

⍈

ˇ

[Zu S. 32]

B

Es

|

| ∕∕ |

Was heißt es nun, wenn ich sage, wenn daß im Satze “die Rose ist

rot” das “ist” eine andere Bedeutung hat, als in “2 mal 2 ist

4”?

Wenn man antwortet, es heiße, daß verschiedene Regeln von

diesen beiden Wörtern gelten, so ist 32

zunächst

zu sagen, daß wir hier nur ein Wort

haben.

– Und wenn ich nur auf die grammatischen Regeln achte, so erlauben diese eben die Verwendung des Wortes “ist” in beiden Zusammenhängen.

– Die Regel aber, welche zeigt, daß das Wort “ist” in den zwei Sätzen verschiedene

Bedeutung hat, ist die, welche erlaubt im zweiten Satz das Wort “ist” durch den Aus

“ist gleich” zu ersetzen,

|

| / |

“Ist nun diese Regel nur die Folge des

Ersten: daß das Wort ‘ist’ in den

|

| |

¥

⋎ S.

31B

|

| / |

Es liegt hier der Vergleich nahe, daß das Wort

“ist” in verschiedenen Fällen

Denken wir uns ˇnun diesen Fall: Wir hätten Glaswürfel, die vollkommen durchsichtig

33 der Würfel

Wenn wir nun aber einen solchen Würfel sehen, sind damit wirklich schon die Gesetze der möglichen Zusammenstellung gegeben?⌊;⌋ Aalso die Geometrie des Würfels? Kann ich die Geometrie des Würfels von einem Würfel ablesen? |

| |

Der Würfel ist dann

Wie kann aber der Würfel (oder die Zeichnung) als Notation einer geometrischen Regel dienen? Nur sofern er als Satz ˇoder Teil eines Satzes einem System von Sätzen angehört. |

| |

| |

Das Zeichen der Negation, z.B.

“

ist gleichwertig jedem andern Negationszeichen; es ist ebenso ein Komplex von Strichen, wie

⌊ (Analoges⌊,⌋ gilt die S für die W-F-Schemata der Tautologie & Contradiktion.) ⌋ |

| |

Ich möchte sagen: Nur dynamisch

|

| ∫ |

Es scheint hier ˇleicht, als ob das Zeichen die ganze

Grammatik zusammenfaßte; daß sie in ihm 34 enthalten wäre,

ˇwie die Perlˇenschnur in einer Schachtel &

wir sie nur herausziehen müßten.

(Aber

|

| |

Man ist in der Philosophie immer in der

35 eine Mythologie des Symbolismus zu geben,

oder der Psychologie ˇaufzustellen; statt einfach zu sagen, was man

weiß.

|

| |

⍈

A [Zu S. 21]

Es ist ⌊(⌋so⌊)⌋, wie wenn wir ich mir im Werkzeugkasten der Sprache Werkzeuge zum künftigen Gebrauch herrichtete.

|

| |

Der Begriff der Bedeutung, wie ich ihn ˇin meine

philosophischen

|

| |

Was wir “Bedeutung” nennen, scheint mit der

primitiven Gebärdensprache (Zeigesprache)

zusammenzuhängen.

“Bedeutung” kommt von “deuten”. |

| |

Augustinus, wenn er vom Lernen der Sprache redet, redet nur davon, wie

wir den Dingen Namen beilegen, oder die Namen der Dinge verstehen.

Hier scheint

[d|D]as Benennen

das

ˇscheint hier das

36 Fundament & Um

& Auf der Sprache zu sein.

Diese Betrachtungsweise ist wohl die, welcher Es ist die Auffassung, der die Erklärungsform “das ist …” im Fundament der Sprache zu liegen scheint. Von einem Unterschied der Wortarten redet Augustinus nicht & meint mit “Namen” offenbar Wörter wie “Baum”, “Tisch”, “Brot” , & gewiß die Eigennamen

Gewiß aber denkt er zunächst an Hauptwörter, & an die übrigen als etwas, was sich finden wird. (Und Plato sagt, daß der Satz aus Haupt- & Zeitwörtern besteht.) Sie beschreiben eben das Spiel einfacher als es ist. Aber das Spiel,

|

| |

Augustinus beschreibt einen Kalkül unserer

Sprache, nur ist nicht alles, 37 was wir Sprache nennen, dieser Kalkül.

(Und das muß man in sehr vielen Fällen sagen, wo die Frage ist ˇuns entgegentritt ˇvor uns steht: “ist diese Darstellung brauchbar, oder unbrauchbar”. Die Antwort

|

| |

Es ist so, wie wenn jemand erklärte:

“Ein Spiel spielen besteht darin, daß man Dinge, gewissen Regeln gemäß, auf einer

Fläche verschiebt …”; und wir ihm sagten: Du

denkst da gewiß an die Brettspiele

& auf die ist Deine Beschreibung anwendbar; aber das sind nicht alle

Spiele.

Du kannst also Deine Erklärung dadurch

richtigstellen, daß Du sie ausdrücklich auf diese Spiele

einschränkst.

⌊⌊Besser in der Maschinschrift⌋⌋

⌊

⋎ S. 179 B

⌋

|

| |

¥

⋎ S. 179 B

ˇIch wollte sagen:

Wie Augustinus das Lernen der Sprache beschreibt, das kann uns

zeigen, woher diese Auffassung eigentlich kommt.

Man könnte den Fall ˇunserer Sprache mit dem einer Schrift vergleichen, in der Buchstaben zum Bezeichnen von Lauten benützt würden, aber auch zur Bezeichnung

|

| | 38

⍈

↻ Hierher gehört auch: Man kann – für Andere leicht verständlich⌊,⌋ – von Kombinationen von Farben mit

|

| |

Wie ˇmit

die Handgriffen i[n|m]

dem

Stellwerk

Führerstand einer Lokomotive sehr verschiedene Dinge ausgeführt werden

Arten der Betätigung haben, so

mit den

die Wörtern der Sprache, die in gewissem Sinne Handgriffen

¥ • |

| |

39 nicht unterscheidet.

(Das Gleichnis vom

Bedeutungskörper.)

Wir vergessen ganz, daß ˇdie Laut- oder

Schriftbilder “nicht” &

“Tisch” & “grün”

|

| |

¥

⋎ [S. 26

großes Format B als

neuer Absatz]

Vergleich der Linien auf einer Landkarte

mit verschiedener Funktion auf einer Landkarte ˇ(Grenzen,

Straßen, Meridiane, Schichtenlinien) mit den verschiedenen Wortarten im Satz.

Der Unbelehrte sieht eine Menge von Linien & kennt nicht die

Verschiedenheit

Denken wir uns ˇauf der Karte auch einen Strich, der ein Zeichen durchstreicht, um zu zeigen, daß es ungiltig ist. |

| |

Der Unterschied der Wortarten ist dem Unterschied der Spielfiguren im

Schach zu vergleichen,

|

| |

Man

⌊⌊ Absatz ⌋⌋ Man würde [I|i]n der alten Ausdrucksweise ◇◇◇ sag[t|en ] man: Das Wesentliche ˇam Wort ist die seine Bedeutung des Wortes, nicht das Wort. Wir können also das 40

Man sagt: Das Wesentliche am Wort ist

seine Bedeutung. Man kann das Wort durch ein anderes ersetzen, das die gleiche Bedeutung

hat.

Damit ist

|

| |

Wenn ich mich entschlösse (auch in meinen Gedanken)

statt “rot” ein neues Wort zu sagen, wie

würde es sich zeigen daß dieses an dem Platz des Wortes “rot” steht?

– Sind es etwa immer Vorstellungen die den Platz der Wörter

halten?

Wenn man übereinkäme im Deutschen statt “nicht” “non” zu sagen & dafür “nicht” statt des Wortes “rot” ˇ “nicht” ; so bliebe das Wort “nicht” in der Sprache, & doch könnte man sagen, daß “non” ˇjetzt so gebraucht wird, wie früher “nicht”, & daß jetzt “nicht” anders gebraucht wird⌊.⌋ als früher. |

| |

| |

⇒

Fortsetzung S. 15 Großes Format

Ist es, anderseits, eine unwesentliche Änderung wenn

ich so in einem Gedicht

//

in einem Satz der Lyrik

//

ein Wort durch ein anderes ersetze?

– Welche Art von Unterschied macht es, wenn ich, etwa,

in einem Lehrbuch der Physik das Wort Geschwindigkeit 41

ˇsystematisch durch ein beliebiges andere oder den Buchstaben v durch einen

hebräischen ersetzte?

|

| |

[Dazu gehört: Die Bedeutung des Worts,

der Sinn des Satzes liegt in ihm, im Kalkül

⌊⌊dem er angehört. Dieser ist sozusagen⌋⌋

⌊⌊autonom.

Die Bedeutung eines Namens ist nicht sein Träger. – Der Ausdruck “der Träger des Namens ‘N’” hat die gleiche Bedeutung wie der Name ‘N’. Der Ausdruck kann statt des Namens eingesetzt werden. “Der Träger des Namens ‘N’ ist krank” heißt: N ist krank.

Aber heißt es nicht dasselbe zu sagen “zwei Namen haben einen Träger” & “zwei Namen haben dieselbe Bedeutung”?

der Träger des Namens A = der Träger des Namens B kann man ja schreiben: A = B |

| |

Wir weisen zur Erklärung der Bedeutung des Namens auf seinen

Träger.

Man kann dadurch den Gebrauch des Wortes 42 lehren, wenn dieser Gebrauch, sozusagen, schon bis auf eine

letzte Bestimmung bekannt ist.

Erinnere Dich daran, daß durch dieselbe hinweisende Geste auf den gleichen Körper die Bedeutung von Wörtern verschiedener Art erklärt werden kann. Z.B.: “das (worauf ich zeige) heißt ‘Holz’”, “das heißt ‘braun’”, “das heißt ‘Stab’”, “das heißt ‘Federstiel’”. Der erklärende Hinweis entscheidet da nur noch eine Frage von der Art: “Welcher dieser Leute ist Herr N”, “Welche Farbe heißt ‘lila violett’”, “welcher Ton ist das hohe C” . |

| |

⍈

[Zu S. 59]

Wenn ich sage “die Farbe dieses Gegenstands heißt ‘violett’”, so muß ich die Farbe mit

Ich könnte so erklären: die Farbe dieses Flecks heißt “rot”, die Form “Elipse”. Und hier stehen die Wörter “Farbe” & “Form” stehen hier für die Anwendungsarten der gegebenen Namen & bezeichnen in Wirklichkeit Wortarten wie “Hauptwort” & “Eigenschaftswort”. Man könnte sehr wohl in der gebräuchlichen Grammatik die Bezeichnungen “Farbwort”, “Formwort”, “Stoffwort” einfüh 43 ren.

(Aber mit demselben Recht auch “Baumwort”,

“Buchwort”?)

|

| |

Denken wir aber an das Zeigen & Benennen von

Gegenständen, wenn man Kindern die Anfänge der Sprache

lehrt.

Hier kann man nicht sagen, diese Erklärung

(wenn man das eine Erklärung nennen will) gebe noch eine

letzte Bestimmung über den Gebrauch des Wortes (des Wortes “Papa” etwa); & das Kind kann auch

noch nicht fragen “wie heißt

das”.

(Diese ‘Erklärung’

ist nicht die Antwort auf die Frage “wie heißt dieser

Gegenstand”.)

|

| |

Der Name, den ich einem Körper gebe, ˇoder aber

einer Gestalt, einem Ort, einer Farbe, hat

|

| |

Man könnte sagen: Die Bedeutung eines

Wortes ist das, was die Erklärung der Bedeutung erklärt.

Und soweit ˇdie Bedeutung in der Erklärung n⌊i⌋edergelegt ist, tritt der Begriff der Bedeu- 44 tung in den Kalkül ein, den wir mit den Zeichen

betreiben.

¥ • Verstehen wir unter “Bedeutung” aber ein charakteristisches Gefühl, das

|

| | ↺

⍈

(Dazu: “Das, was

1cm³ Wasser wiegt, hat man

‘1 Gramm’

genannt.”

– “Ja, was wiegt er

denn?”)

|

| |

¥

⋎ S. 45 A

In dem ersten Sinn

// Die Erklärung eines Zeichens muß jede Meinungsverschiedenheit in Bezug auf seine Bedeutung beseitigen können. Mißverständnisse nenne ich das, was durch eine Erklärung zu beseitigen ist, ⌊.⌋ Die Erklärung der Bedeutung eines Wortes schließt Mißverständnisse aus. Die Aufklärung kann nur verstanden werden, wenn sie in einer Sprache gegeben wird, die unabhängig von dem 45 Mißverständnis besteht.

Die Aufklärung sagt etwa: das Wort

hat diese Bedeutung, nicht jene. Aber das gilt

… //

Man sagt dem Kind: “nein, kein Stück Zucker mehr!” & nimmt es ihm weg. So lernt es die Bedeutung des Wortes “kein”. Hätte man ihm mit denselben Worten ein Stück Zucker gereicht, so hätte es gelernt, das Wort anders zu verstehn. (Es hat damit gelernt das Wort zu gebrauchen, aber auch ein bestimmtes Gefühl mit ihm zu verbinden, es in gewisser bestimmter Weise zu erleben.) |

| |

¥

[Neuer Absatz ⋎ S. 48 A

⍈ [Zu S. 44] A Die Erklärung der Bedeutung ist ein Teil des Kalküls mit den Worten. Und man kann sagen, sie sei das was uns in der Philosophie

Man könnte auch so sagen. Fragen wir nicht, was Bedeutung sei, sondern sehen wir uns an, was man die “Erklärung der Bedeutung” nennt. |

| | 46

⍈

[Zu S. 45] A

Man sagt: “der Name ‘Mont Blanc’ ˇauf der Karte bedeutet diesen Berg”, “das Wort ‘violett’, diese Farbe”, “das Wort ‘Tisch’ ‘Blatt’ so einen Gegenstand”, aber ˇes gibt nichts Analoges für das Wort “nicht”. Aber auch vom Wort “hallo” oder “ach” sagt man es hat eine Bedeutung zum Unterschied etwa von einer in unserer Sprache nicht gebrauchten Bildung (

Von manchem Wort werden wir sagen, es sei gleichbedeutend einer Geste; & wenn wir von der Bedeutung des Wortes “hehe!” reden wollten, so im [S|s]elben Sinne wie von der des Lachens [⋎ |

| |

⍈

[Zu S. 45] B

Was man Erklärung der Bedeutung eines Wortes nennt, eine Definition z.B., lehrt uns den Gebrauch des Wortes. Und die meisten Worte wurden uns nicht

|

| |

Man möchte nun sagen: Gewiß, die

Bedeutung eines Wortes ist seine Wirkung.

Denn die Sätze, die wir sagen, haben einen bestimmten Zweck, sie

sollen gewisse Wirkungen

47 einer Gruppe von Löchern in dem Tonstreifen eines

Pianola.

Wie aber, wenn das Pianola nicht richtig funktioniert, weil sein

Mechanismus in Unordnung geraten ist?

Wenn

also

diese Gruppe von Löchern statt einer musikalischen

Phrase ein Klopfen & Zischen hervorruft.

Vielleicht sagt man, der Sinn der Zeichen sei die Wirkung ˇjener

Löcher

|

| |

Nicht der Wirkung entspricht der Sinn, sondern dem Zwe⌊c⌋k

(der Zweck wird festgesetzt, die Wirkung ist Sache der Erfahrung.)

Die Bedeutung eines Wortes wird festgesetzt. Die Wirkung wird die Erfahrung lehren. Soll ich also sagen, der Zweck eines Wortes ist seine Bedeutung? – Was ist

48 Rössel entfällt

// zeigt, den uns das Rössel

macht? //

|

| |

¥

⋎ Absatz, dann S. 51

A

⍈ ˇ[Zu S. 45] A Wie lernt ein Kind den Gebrauch etwa des Wortes “vielleicht”? – Es spricht etwa einen Satz nach,

|

| |

⍈

[Zu S. 45 nach dem Satz S 46 A]

A

B

Geld, & was man dafür

kauft.

In gewissen Fällen einen Gegenstand (einen

Apfel), aber auch die Erlaubnis auf einem Platz im Theater zu

sitzen, oder einen Titel, oder schnelle Fortbewegung, oder das Leben, etc..

|

| |

Man möchte mit dem Gedächtnis & der Assoziation

den Mechanismus des Bedeutens

erklären.

Aber wir fühlen, daß es uns nicht auf

49 die Vorstellung rot hervor[.| (]eine Tafel durch den Druck eines Knopfes).

Nun, wenn das eintritt, – was weiter?

– Wir wollen eben die Erklärung eines Kalküls

hören.

Und die Erklarung des Mechanismus stellt sich außerhalb des

Kalküls.

Sie ist selbst eine Beschreibung in der Sprache, & eine, die

in den Kalkül, der uns erklärt werden soll, nicht

eingreift.

Während wir eine Erklärung brauchen, die ein Teil

|

| |

(Die psychologischen – trivialen – Erörterungen über Assoziation, Wiedererkennen,

etc. lassen immer das

|

| |

“Wie soll er wissen, welche Farbe er zu wählen hat,

wenn er das Wort ‘rot’

hört?”

– “Sehr einfach: er soll die

Farbe nehmen, deren Bild ihm beim Hören des Wortes

einfällt”. –

Aber wie soll er wissen, was das heißt & welche das ist

“die ihm beim dem Wort

‘rot’

einfällt”?

(Es gibt freilich auch ein Spiel: die Farbe wählen die Dir bei diesem Wort einfällt.) Und: “‘rot’ bedeutet: die Farbe die mir beim Hören des Wortes ‘rot’ einfällt” wäre eine Definition.) Wenn ich sage, das “Symbol ist das, was diesen bestimmten Effekt hervorruft”, – so fragt es sich eben, wie ich von “diesem Effekt” reden kann. Und wie ich weiß, daß

50

Es ist

Was ist denn das Kriterium dessen // dafür // , daß ich die Farbe rot richtig wiedererkannt habe? Und es ist ⌊g⌋a[g|r] nicht notwendig die Wirkungsweise eines Worts durch Assoziation & Gedächtnis zu erklären, weil man statt dieser Fähigkeiten immer einen Zettel mit einer Tabelle bei sich ⌊t⌋ragen kann. |

| |

Ich könnte auch so fragen: Warum verlangst Du ˇkausale Erklärungen?

Wenn diese gegeben sein werden, wirst Du ja doch wieder vor einem Ende

stehen.

Sie können Dich nicht weiter führen, als Du jetzt

bist.

|

| |

Ich wünsche mir, einen Apfel zu bekommen; kann ich sagen, daß erst die Erfüllung des Wunsches mir

zeigt, was ich gewünscht habe? daß sie mich erst die Bedeutung des Wortes “Apfel” lehrt?

– Diese Bedeutung wird durch eine Worterklärung gegeben

//

Das Verständnis dieses Wortes wird durch eine

Worterklärung gegeben // , welche nicht die Erfüllung des Wunsches ist.

|

| |

¥

⋎ Absatz, dann S. 59

A

Es ist eine Funktion des Wortes “rot” uns 51 die ˇbestimmte Farbe in Erinnerung zu

rufen

|

| |

⍈

ˇ[Zu S.

48]

A

Die Verwendung eines Planes, einer Landkarte besteht

darin, daß wir uns in irgendeiner Weise nach ihr richten;

daß wir ihr Bild in unsere Handlungen

übertragen.

Es ist klar, daß da kausale Zusammenhänge

stattfindenhaben; aber würde man sagen, sie sind es, die den Plan zum Plan

machen?

|

| |

Die Untersuchung, ob die Bedeutung eines Zeichens seine Wirkung

ist, sein Zweck, etc. ist eine grammatische

Untersuchung.

52

⌊⌊

[Zu S. 35]

⌋⌋

⍈

[Zu S. 35]

A

Anderseits sagt man: “ich verstehe diese Geste”, wie “ich verstehe dieses Thema”, “es sagt mir etwas”, & das heißt hier: ich erlebe es, es greift in mich ein. Ich folge ihm mit bestimmtem Erlebnis ¥ • ⌊ B ⌋ Wenn ich sage, bei irgend einer Gelegenheit, sage: “ich verstehe diese Geste”, meine ich da, daß ich sie in Worten oder andere Zeichen übersetzen kann? Gewiß nicht immer. Ich charakterisiere ˇauch ein Erlebnis. ⌊ (Die Geste macht einen Eindruck auf mich) ⌋ |

| |

[Zu S.◇◇◇]

|

| | ↺

⌊

C

⌋

Es ist sonderbar: das Verstehen einer Geste

werden

// möchten // wir

// : das Verstehen einer Geste möchten wir … Und wirklich werden wir Worte durch eine Geste & eine Geste durch Worte erklären. // Das ⍈ [Zu S. 33] ⌊ D ⌋ (Gefragt, was ich mit dem Wort “und” im Satz “gib mir das Brot und die Butter” meine, würde ich mit einer ˇzusammenfassenden Gebärde antworten; & diese Gebärde würde, was ich meine, illustrieren. Ähnlich, wie das ein grüne⌊s⌋ Täfelchen ˇdie Bedeutung von “grün” illustriert & die W-F-Notation die Bedeutung von “nicht”, “und”, etc..) ⌊ (Die Geste des Wortes “vielleicht”; des Wortes “bitte” & ˇ“danke”.) ⌋ |

| |

E

Das “nicht” macht eine abwehrende Geste.

53 das Verstehen einer abwehrenden (verneinenden) Geste.

(Wie lernt man das Kopfschütteln der Verneinung

verstehen.)

|

| |

Es ist möglich daß Einer die Bedeutung eines

Wortes, etwa des Wortes “blau”, vergißt.

Was hat er da vergessen?

⌊–⌋ Wie äußert sich

das?

Da gibt es verschiedene Fälle. ˇ Z.B. [E|e]r zeigt etwa auf ve Täfelchen verschiedener Farben & sagt: “ich weiß nicht mehr, welche von diesen man ‘blau’ nennt”. Oder aber, er weiß überhaupt nicht mehr, was das Wort bedeutet, & nur, daß es ein Wort der deutschen Sprache ist. Wenn wir ihn nun fragen “weißt Du, was das Wort ‘blau’ bedeutet”– ⌊,⌋ & er sagt “ja”, – da konnte er verschiedene Kriterien anwenden, um sich “zu überzeugen”, daß er die Bedeutung wisse. (Denken wir an die entsprechenden Kriterien dafür, daß er das Alphabet hersagen kann.) Vielleicht ruft er sich ein blaues Vorstellungsbild vor die Seele, vielleicht sah er nach einem blauen Gegenstand im Zimmer, vielleicht fiel ihm das englische “blue” ein, oder er dachte an einen ˇSchlag der einen “blauen Fleck”, den er sich geholt hatte. erzeugt hatte,. ⌊etc..⌋ Wenn gefragt würde: wie kann er sich denn zur Probe seines Verständnisses ein blaues Vorstellungsbild

54 seine Vorstellung er zu wählen

hat, – so ist zu sagen, daß es sich da eben zeigt, daß