Sehen wir auf das Problem des Falles 47 zurück: Wird B von den drei Zeichen geführt. Wir werden antworten: Es ist kein klarer || normaler Fall des Geführtwerdens. Verschiedene || Die || Mancherlei Umstände könnten uns dazu bewegen zu sagen er werde geführt, andere dazu || wieder, zu sagen er werde nicht geführt. Und eben das Nämliche können wir antworten wenn gefragt wird ob B anderen Kombinationen von Zeichen folgen könnte, ob er die Zeichen lese ob er sein Tun von ihnen ableite. |

Man könnte sagen, wenn Du sehen willst worin Lesen

besteht lies, etwas & gib acht was

geschieht.

Nun was geschieht?

Ich sehe Wörter & spreche sie aus.

Aber es ist schwer zu sagen was eigentlich geschieht; es

geht so schnell.

Besser sehe ich es wenn ich

Kyrilliza lese denn

das geht langsamer.

Nun wie gesagt ich sehe Wörter manche, würde ich

sagen, auf einen Blick, manche stückweise

& ich spreche dabei.

Aber das kann doch nicht alles sein denn ich könnte sehr wohl auch Wörter

sehen & dabei sprechen & doch nicht lesen.

Nun die Wörter die ich spreche kommen von selbst, es ist nicht als

ersänne ich sie erst zu den Schriftzeichen (wie ich es ja

auch machen könnte).

Aber liest Du also ein Wort wenn es Dir

einfällt &

|

Was ist nun an der Behauptung, das Lesen – sei doch ein

‘ganz bestimmter Vorgang’?

Das heißt doch wohl beim Lesen gehe immer ein bestimmter Vorgang vor || finde immer ein bestimmter Vorgang statt, den wir wiedererkennen. Aber wenn ich einerseits ein Wort im Buch lese & anderseits mich im Spiel nach einem Satz bewege unter Benutzung der Tabelle, – ist dies wirklich der gleiche seelische Vorgang? Dahingegen ist aber freilich eine Gleichförmigkeit im Vorgang || Erlebnis des Lesens einer Druckseite? || . Denn der Vorgang ist ja ein gleichförmiger. Und es ist ja natürlich daß sich dieser Vorgang unterscheidet von dem sich etwa Wörter beim Anblick beliebiger Striche einfallen zu lassen. Denn schon der bloße Anblick einer gedruckten Zeile ist ja ungemein charakteristisch, d.h. ein |

Stelle ich mir so einen bestimmten Vorgang lebendig vor, so

scheint er mir der Vorgang || ein bestimmtes Erlebnis lebendig vor, so

scheint es mir das Erlebnis || einen bestimmten Vorgang

lebendig || deutlich vor, so erscheint er mir als das

Erlebnis des Geführtwerdens,

Lesens.

Nun aber frage ich mich: Was tust

Du? –

Du schaust eine Zeitlang auf die || jene Zeichen.

Du machst dieses Gesicht, Du ziehst das Linienstück

langsam mit Bedacht.

(u. dergl.). –

Das ist also das Erlebnis des Geführtwerdens?

Da möchte ich sagen: Nein das ist es nicht, es ist etwas

Innerliches, Wesentlicheres.

Es ist, als ob zuerst all diese etwas || mehr oder

weniger unwesentlichen Handlungen in eine bestimmte

Atmosphäre gekleidet wären, die sich nun verflüchtigt, wenn ich

genau hinschaue.

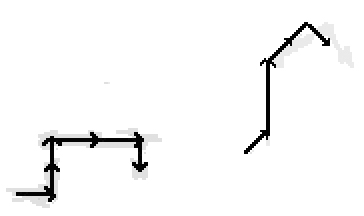

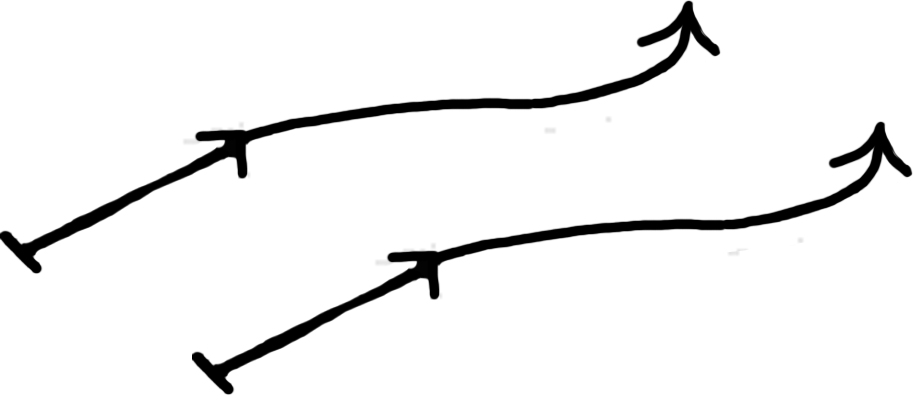

Frage Dich wie Du ‘mit Bedacht’ einen Pfeil

parallel einem andern || ein Linienstück parallel einem Pfeil ziehst,

ein andermal mit Bedacht in einem Winkel zu

dem Pfeil.

Was ist das Erlebnis des Bedachts.

Da fällt Dir gleich eine bestimmte Miene eine bestimmte

Gebärde ein, & dann möchtest Du sagen “& es ist

eben ein bestimmtes inneres Erlebnis”.

(Womit Du natürlich gar nichts mehr gesagt

hast.) ¤

(Du merkst hier einen Zusammenhang mit der

Frage nach dem Wesen der Absicht, des Willens

des Meinens &

Verstehens.) Also möchte ich eigentlich sagen: Die Erfahrung des Geführtwerdens ist diese, & nun mich (zum Muster) führen lassen. Aber damit habe ich sie wieder nicht beschrieben. Aber auch Einer: während ich mich führen lasse ist alles recht einfach, ich merke nichts Besonderes; aber danach, wenn ich mich frage was damals geschehen ist so scheint etwas Unbeschreibbares geschehn zu sein. Danach genügt mir keine Beschreibung. Mache diesen Versuch. Ich sage mir ich habe mich “führen” lassen & wenn ich mich so in den Vorgang wieder hineindenke so erhält er eine Eigentümlichkeit die er früher (gar) nicht gehabt hat || hätte. Ich könnte sagen: Gewiß; ich habe mich jetzt führen lassen. Aber was dabei Charakteristisches geschehen ist –? Wenn ich sage, was geschehen ist so kommt es mir nicht mehr charakteristisch vor. – Die2 Schwierigkeit ist daß ich das Gefühl habe als gehe beim Geführtwerden nicht nur das Phänomenale vor was gleichzeitig mit der Bewegung der Hand, z.B., ist sondern ein Einfluß, Zwang. Ausgedrückt in dem Satz “Ich tue es nicht bloß, ich muß es tun.” (Der Wille keine || Die Idee: der Wille ist keine Erscheinung). Ist das nicht als wäre man || Ich könnte mir vorstellen man wäre nicht damit zufrieden das Gefühl daß es schweren Sturm gibt durch ‒ ‒ ‒ zu beschreiben sondern sagte es sei mehr, es sei ein Verlangen sich nach unten zu bewegen. Gleichsam als wäre dabei die Bewegung schon da & doch wieder nicht da. Mache übrigens eine führende Handbewegung gleichsam als leitetest Du jemand entlang (ohne es aber wirklich zu tun) & frage Dich worin denn das Führende dieser Bewegung bestand. Denn Du hast hier eingestandenermaßen niemanden geführt & doch könntest Du die Bewegung eine führende nennen. Also war in dieser Bewegung & der Empfindung dabei nicht das Wesen des Führens enthalten & doch konntest Du nicht umhin diese Bezeichnung zu gebrauchen. Es ist eben eine Erscheinungsform des Führens, die Dir diesen Ausdruck eingibt || aufdrängt. (Absolute & relative Bewegung) |

Es3 ist das, möchte ich sagen. Ich kann sozusagen nicht glauben, daß ich Es gibt z.B. eine visuelle Erscheinung des Geführtwerdens, die man auf der Bühne nachahmen || darstellen könnte ohne daß einer geführt würde. (Solche Überlegungen muß man immer wieder machen wenn man über die Beziehung zwischen dem Ausdruck eines Gefühls & dem Gefühl nachdenkt.) |

Dann4 erst tritt die Idee jenes

ätherischen

ungreifbaren Einflusses auf.

(Wenn ich aufstehe ‘ich finde mich

aufstehen’.) |

[Es fallen mir oft Schlüssel ein, aber ich weiß nicht zu welchem Schloß

sie gehören.] |

Denn freilich tue ich, was ich tue unter dem

Einfluß.

|

Es ist vielfach Flickwerk &

Stümperei. |

Dieses Buch stellt meine Anschauungen über die Philosophie dar,

– wie sie sich in den letzten acht Jahren entwickelt

haben.

Ich habe es so gut gemacht als ich konnte; es ist aber || aber es ist dennoch || doch in mehr als einer Beziehung schlecht. || in vielen Beziehungen

unbefriedigend ausgefallen.

Es mangelt treffende Kürze || Treffsicherheit des

Ausdrucks, der Ausdruck ist

weitschweifig.

Was mit einem Strich hätte gezeichnet werden sollen, muß ich mit zehn

Strichen also undeutlich … Auch in andrer Beziehung ist das Buch schlecht. Es mangelt dem Ausdruck || Dem Ausdruck mangelt es an Treffsicherheit, er ist oft weitschweifig; vieles an den Beispielen könnte besser sein & der Aufbau ist oft || vielfach Flickwerk & Stümperei. Auch in andrer Beziehung fehlt es dem Buch; das aber || aber was ich damit meine wird || kann doch nur der Leser sehen wenn es einem solchen in die Hand fallen sollte der wirklich etwas versteht || der wirklich etwas versteht wenn es einem solchen in die Hand fallen sollte. – Dem aber brauch' ich es nicht zu erklären. |

Denke Dir eine Fläche die in verschiedenen Farben

gemalt ist.

Und zwar ist z.B. || etwa

ein Teil || Stück etwa || ◇◇◇

grün.

Das Grün geht nach allen || verschiedenen Seiten in

andere || andre Farben über; nach der

einen wird es immer gelblicher & endlich rein || reines Gelb nach einer andern

(Seite) wird es bläulicher bis wir zu reinem Blau

kommen.

Dies geht nach einer

andern Richtung || Seite wieder in Weiß über

etc.

Nach manchen Richtungen || Seiten hin wechselt die Farbe

rasch. –

Man könnte sagen das Farbengefälle ist steil;

nach andern ist es flacher & stellenweise || stückweise beinahe ganz || ganz oder beinahe eben.

Denke Dir nun diese Fläche groß, daß Du sie nicht mit einem Blick

überschauen kannst, Du gehst etwa auf ihr spazieren.

Du stehst || bist etwa gerade im Blauen

& Bläulichen; nun sollst Du sagen, was

für eine Farbe die Fläche hat.

Da wirst Du versucht sein zu sagen: “Sie ist

eigentlich blau; freilich spielt das Blaue auch in andere Farben,

aber das Gemeinsame das Charakteristische ist: sie ist blau.”

Kommst Du nun aber mehr & mehr ins Rötliche

so wird sich Dein Gefühl ändern; & Du wirst sagen wollen:

“Vielleicht hätte ich eigentlich sagen

sollen, sie ist blaurot; das Blaue war nur ein

spezieller || (besonderer) Grenzfall;

eigentlich ist sie blaurot”.

U.s.f..

Dies wird dann geschehen wenn in Dir aus irgendeinem Grunde ein Vorurteil

besteht, die Fläche habe |

So wie wenn man uns fragt: ‘worin besteht

‘Lesen’?’ so möchten wir sagen:

Lesen ist eine bestimmte geistige

Tätigkeit.

(Wir meinen aber nicht Verstehen).

Dann sind wir geneigt eine Seite zu || wollen wir

eine Seite || etwas lesen um zu sehen worin diese Tätigkeit

besteht.

Und zwar merken wir beim gewöhnlichen Lesen nichts, &

wollen nun näher zusehen.

Da scheint es uns dann, als sehen wir jetzt

etwas: die Wörter || Wortgestalten sprechen in

bestimmter Weise zu uns.

Sie sind uns wohl bekannte, ausdrucksvolle

Physiognomien (dies gilt vielleicht besonders

von den geschriebenen & in einer uns wohlvertrauten

Handschrift).

Und es ist gerade das Wohlvertraute des

Eindrucks, das uns verführt zu glauben, hier hätten wir nun das

Wesentliche.

Aber wir brauchen nur weiter im Gebiet des Lesens

spazieren zu gehen, & von diesem bestimmten Eindruck

ist nichts mehr vorhanden& die Landschaft ändert sich

(ganz). || , die Landschaft ändert

sich. –

Wenn Du nun aber eine Landschaft die sich nach und

nach ändert || die nach und nach wechselt || eine nach & nach

wechselnde Landschaft || ein solches nach &

nach wechselndes Landschaftsbild beschreiben wolltest,

würdest Du es nicht versuchen charakteristische Formationen || Gesteinsformationen & Vegetationsformen zu

beschreiben durch eine Reihe von Bildern || Beschreibungen || Könnten wir nun eine solche nach &

nach wechselnde Landschaft nicht beschreiben durch Bilder einiger

charakteristischer Formen der Vegetation, der Bodenbeschaffenheit,

u.s.f. || etc.?

Gleichsam verschiedene Pole zwischen denen sich diese Formen

bewegen? |

Und wir werden umso geneigter sein die Farbe als die Farbe der

Fläche zu betrachten je wohlvertrauter sie uns ist

& je stärker der Eindruck ist den sie auf uns

macht je charakteristischer sie uns erscheint je mehr

Ausdruck sie hat ◇◇◇.

Es ist die außerordentliche Wohlvertrautheit & ◇◇◇ unserer Schrift || unserer Schrift der charakteristische Eindruck den sie uns macht was uns verleitet daß wir das Wesentliche des Lesens im Lesen der Schrift zu sehen glauben. |

Je wohlvertrauter & je stärker der Eindruck einer

solchen Farbe || ist den so eine Farbe || ein Farbton auf uns || mich

macht, desto mehr werden wir geneigt sein || werde

ich geneigt sein || bin ich geneigt, in ihm die Farbe

der Fläche zu sehen. |

So ist es wenn man uns fragt: was ist das Wesen der Strafe

& nun der Eine sagt eigentlich ist jede

Strafe eine Rache der Gesellschaft, ein Anderer,

das Wesen der Strafe || ihr

Wesen ist Abschreckung etc.

Aber gibt es nicht

gewisse typische Fälle der Rache der

Gesellschaft & wieder solche der || &

typische Fälle einer Abschreckungsmaßnahme &

der Strafe als || andere der Strafe als

Besserungsmaßregel || Besserungsmittel, & nun nicht

unzählige Mischungen & Zwischenstufen?

Würden wir also nach dem Wesen der Strafe gefragt, oder nach dem

Wesen der Revolution, oder der Regierung, oder nach dem

Wesen des Wissens || Raffinements des

Geschmacks, oder des kulturellen Verfalls, gefragt oder des

Raffinements des Geschmacks || verfeinerten

Sinnes für die Musik, – so sollten || würden

wir nun nicht versuchen um jeden Preis ein Gemeinsames in den

gänzlich verschiedenen Fällen || allen Fällen zu finden,

sondern || … so würden wir nun nicht versuchen ein

Gemeinsames aller Fälle anzugeben

nicht das was sie

alle eigentlich |

Je wohlvertrauter dann &

je stärker der Eindruck ist den mir so ein Farbton || so ein Farbton mir macht,

desto mehr bin ich geneigt ihn für die Farbe der Fläche zu nehmen.

|

Es geht uns so mit vielen Begriffen: Denken wir über

sie nach so denken wir zuerst an den Teil ihrer Ausdehnung in dem wir, man

könnte sagen, zu Hause sind.

Von dort zieht es uns in die Ferne || Weite || gehen

wir nun auf Reisen & wir werden nicht gewahr daß

sich die Landschaft || daß alles sich nun nach &

nach, gänzlich ändert. || geändert hat.

Und zu sagen: im Grunde ist es ja immer dasselbe, heißt jetzt

vielleicht nur mehr: von dort komme ich her auf diesen

Zustand will ich alles beziehen || mit diesem Zustand will ich alles

vergleichen. |

Was heißt es nun, wenn wir sagen die Schrift sei uns

wohlvertraut? |

Aber wie ist es denn, haben wir hier etwa ein

‘Gedankenexperiment’ gemacht? –

Wie wissen wir denn daß dies wirklich so geschehen

ist, || es sich so verhält? bloß dadurch, daß wir es

uns so vorstellen?

Was ist das für eine seltsame Methode zu finden was wirklich

geschieht? || Weise festzustellen wie sich eine Sache

verhält? –

Oder ist es so, weil Auch habe ich mich nicht (vielleicht) an den Fall erinnert, denn er ist mir nie geschehen. Nun einerseits kann man ja wirklich ein Experiment machen, dadurch daß man sich etwas vorstellt, nicht ein Experiment in der Vorstellung. (Als könnte ein Physiker sich wirkliche Apparate ersparen & in der Vorstellung experimentieren.) Wenn mich z.B. jemand fragt wie begrüßt Du den N., wie gehst Du auf ihn zu, so kann ich um eine Antwort geben zu können, mir den N. vorstellen & nun sozusagen auf die Vorstellung zugehen. Und dies ist ein Versuch. Er mag mich täuschen & was wirklich in so einem Fall geschieht mag etwas anderes sein aber die Erfahrung lehrt vielleicht daß in solchen Fällen meist das geschieht was so ein Versuch zeigt. Hätte also die Frage gelautet: Lächelt ein Mensch in so einem Fall, so hätte ich allerdings den Versuch mit Hilfe der Vorstellung machen können. Weiß ich nun, daß man lächelt oder nur daß ich lächle. Und wenn das erstere, ist dann das Vorstellen nicht ein Erinnern? Jedenfalls nicht notwendigerweise ‘das Erinnern |

…, in denen einmal ein Wort zur Bezeichnung eines

‘seelischen’ ‘Vorganges

oder Zustandes’ verwendet wird den eine Handlung

einleitet || vorbereitet manchmal aber das

Ausführen der Handlung selbst das Kriterium des … |

– Ich sage “Übereinstimmung”.

Aber es kann doch nicht bloß das Wort “Übereinstimmung”

sein.

Auf dem Spaziergang sehe ich den nackten Gipfel des

Berges von der Sonne beschienen & dahinter den

blauen Himmel.

Ich sage mir es sei sehr schön aber fühle es nicht so stark wie ich wohl

möchte; dann fällt mir das Wort

“der blaue Äther” ein || sage ich mir das Wort

“der blaue Äther” – & fühle mich nun

befriedigt.

Aber es konnte doch nicht die Lautreihe “der blaue

Äther” sein, denn die könnte Dir einfallen & Dir keinen

Eindruck machen.

Ja ich sagte diese Worte freilich in besonderer Weise.

D.h., mit lächelndem Gesicht, mit offenem Mund

die kühle Luft einatmend.

Also in bestimmter Weise atmend, nicht keuchend etc.

Aber es schwebte mir kein Bild vor welches etwa zu diesem Wort

gehört hätte & das ich mit dem wirklich

gesehenen verglichen

hätte.

Aber war es nicht ein spezifisches Gefühl das

Du nur kriegst wenn Du eben diese Worte aussprichst

|

… Man würde dann wohl sagen: Rot & Grün

seien zwei verschiedene Aspekte des Gleichen.

Ist das nicht wie man etwa Grün & Blau kalte Farben nennt? Die Schwierigkeit mit meinem Beispiel ist die, daß die welche ‘patrizische Farbe’ & ‘plebejische Farbe’ sagen, diese Bezeichnung nicht als eine Äußerlichkeit fühlen sollten. Vielmehr steht grün & rot für sie für dasselbe. Sie fühlen sie nur als zwei Abarten desselben. Etwa als zwei Pole desselben aber zusammengehörig wie zwei Enden desselben Stabes. Sie würden dann freilich nicht auf eine Farbe zeigen die das Gemeinsame ist. |

‒ ‒ ‒ Vergleiche damit: ¤ || Frage Dich: Geschieht dies bei jeder

hinweisenden Erklärung eines Gattungsnamens?

|

Die Grammatik des Wortes ‘gleichsam’.

|

Denke Dir Menschen die für Pferde eine besondere Art haben die

Farbworte zu gebrauchen & für Kühe || für

Äpfel wieder eine andre (gleichsam

andres Maß & Gewicht).

Du mußt lernen was in diesem Fall ist, was gelb

genannt wird.

Sie sprechen von blauen Äpfeln.

Hier würden wir sagen: Wenn ich einen Apfel & einen Himmel blau nenne, so nenne ich nicht das Gemeinsame Blau. “Bring mir den roten Topf aus der Küche.” – Es steht keiner dort. – Ja den nennst Du rot? || ! ich würde ihn braun mit einem kleinen Stich ins Rötliche nennen. |

Wenn ich jemandem sage: “Es tut mir sehr

leid daß ich Ihnen das gesagt habe”, da

besteht wohl meinen darin etwas Bestimmtes zu

fühlen während man es sagt.

Fragte mich jemand: “Hast Du es wirklich gemeint, wie

Du gesagt hast daß es Dir sehr leid tut”, da würde ich

mich an meine Empfindung erinnern während ich es sage. |

“Wenn man, was man sagt, meint, so gehen gewisse

Sachen in einem vor.” |

Unter normalen Umständen ist dieser Mund ein freundlicher, &

bedeuten diese Gefühle daß man meint was man sagt.

Unter normalen Umständen ist das das Charakteristikum des Meinens dessen was man sagt. Aber es kann auch dieser Zug von einem andern Lügen gestraft werden. |

Ich habe mich z.B. in eine Stimmung

hineingeredet. |

Man nennt dies das Charakteristikum des Meinens, denn

von den Umständen, die das || es

Lügen strafen würden, ist

(hier) || jetzt

überhaupt keine Rede. |

… Und wenn ich sie ‘Gefühle des Meinens’

nenne, so will ich sagen, daß unter andern Umständen wir uns

gerade auf diese Gefühle beziehen wenn wir sagen, während wir

gesprochen haben hätten wir auch etwas

gemeint. || wir hätten nicht bloß

gesprochen sondern auch etwas dabei

gemeint.

Nur ist das in solchen Fällen, in denen man an jenen Fall der Lüge gar

nicht denkt. |

Wir beziehen uns mit den Wörtern glauben, meinen, beabsichtigen

etc. auf Zustände & Vorgänge die wir

‘seelische’ nennen können, gegeben || Die Wörter

glauben, meinen, beabsichtigen etc.

beziehen sich auf Zustände & Vorgänge die wir

‘seelische’ nennen können, gegeben

bestimmte Umstände.

D.h. unter diesen Umständen, könnten wir sagen,

Unter diesen Umständen sind diese Gefühle || Empfindungen die Kriterien des Meinens, Glaubens. |

¥

Vergleiche die charakteristischen Empfindungen des Meinens

dessen was Du sagst wenn Du

a) jemandem sagst || zu jemandem sprichst “Verzeih,

es tut mir sehr leid daß ich das gesagt

habe!” b) “Ich freue mich daß Du da bist!” d) “Die Erde beschreibt eine || geht in einer Ellipse um die Sonne.”6 e) “Es wird heute regnen.“ c) “Ich habe Hunger.” |

⍈

“Aber es ist doch ein Unterschied im seelischen Vorgang wenn Du

meinst was Du sagst & wenn Du es nicht

meinst!” –

Es sind allerlei solche Unterschiede & in verschiedenen

Fällen ganz verschiedene.

Aber es kann auch in besonderen Fällen gar

kein solcher Unterschied bestehen. |

‒ ‒ ‒ Warum || Aber warum sage ich dann

aber überhaupt dies Wort bezieht sich auf seelische Akte || Vorgänge & Zustände?? –

Doch wohl darum weil zwischen dem Fall in welchem man

diesen Satz meint || glaubt & dem in welchem

man ihn nicht meint || glaubt ein Unterschied in den

seelischen Vorgängen, wenigstens meistens,

besteht.

Inwiefern bezieht es sich denn auf sie?

(Denn nur kein Aberglaube!)

Nun das kann nur heißen, daß Du z.B. auf die

Frage: “Warum sagst Du Du habest gemeint was Du gesagt

hast” nun in vielen Fällen anführst

|

Wir werden ja in vielen Fällen außer wenn wir philosophieren gar

nicht davon reden, daß Einer meint was er sagt z.B.

wenn er jemandem die Gesetze des freien Falls erklärt.

Wollen wir hier von

“meinen” reden so fühlen wir eine

gewisse Schwierigkeit, wir wissen nicht recht welchem Fall das

Meinen entgegengesetzt wird ob dem daß der Lehrer im Schlaf redet oder

ob er versteht was er sagt oder dem daß er von einer andern Mechanik

überzeugt ist¤ etc. |

Habe ich ein Recht zu sagen, glauben etc. sei

oder beziehe sich auf eine ¤ geistige

Tätigkeit?

Oder ist das nur Philosopheneinbildung? |

“Hast Du wirklich geglaubt, es wird regnen, oder hast Du es nur

so gesagt?” –

”Nein ich hab es wirklich geglaubt”.

Wie unterscheidet sich ‘sagen & glauben’ vom

Sagen allein. |

Man setzt das Glauben dem bloßen Sagen

gegenüber || entgegen |

Die Frage wäre also immer: was ist der Unterschied zwischen Sagen

& Glauben & Sagen ohne zu glauben; den wollen wir

‘Glauben’ nennen. – |

Etwas sagen & glauben kann

z.B. heißen es ohne Hintergedanken

sagen.

Und das ‘bloß sagen’ kann darin bestehen daß man es

mit Hintergedanken sagt. |

Wenn ich frage: hast Du es geglaubt wie Du es mir gesagt

hast so frage ich nach dem geistigen Zustand in dem er war.

¤ “Ich habe es nicht geistesabwesend gesprochen.” Was ist der Unterschied zwischen einem geistesabwesenden Reden & einem andern? Es ist da ein Unterschied während des Redens. Stelle Dir so einen Fall vor. ¤ Wenn ich frage: hast Du es wirklich geglaubt etc. so bin jedenfalls ich geneigt zu sagen ich frage danach, wie es in ihm ausgeschaut hat, was in ihm vorgegangen ist, als er mir dies sagte, oder auch kurz danach oder vorher. |

“Hast Du es wirklich in Deinem Herzen

geglaubt?” |

“Ich war zerstreut als ich es

sagte.”

Wie ist das wenn man zerstreut ist?

Verschiedene Fälle. |

Kann ich von einem Gedicht das ich auswendig sage,

oder vorlese, sagen ich meine es?

In welchen Fällen, würdest Du so etwas sagen. |

Ich gehe in einen Gang & stolpere über eine Stufe & sage

ich habe geglaubt es geht da eben weiter. |

“Hast Du wirklich geglaubt, daß es da eben geht?”

–

“Ich wußte nicht, daß hier eine Stufe war.”

|

Was ist denn aber die Verwandtschaft zwischen den verschiedenen Fällen des

‘Glaubens’? |

Ich habe es geglaubt; ich wollte Dich nicht

irreführen. Ich habe es geglaubt & nicht in der Zerstreutheit gesagt. Ich habe es geglaubt & nicht nur gesagt, um Dir nicht zu widersprechen. Ich habe es geglaubt & nicht nur gedacht, es könnte so sein. Ich habe es geglaubt, wenn ich es auch etwas zerstreut gesagt habe. |

“Ich hab's gemeint, ich hab's nicht in der

Zerstreutheit gesagt.” Meinst Du jedes Wort im Scherz? |

Kannst Du einen || diesen Witz ohne Worte

denken? |

“Ich werde nie mehr in dieses Haus kommen!”

Hast Du es gemeint?

Wie meinte er das “nie mehr”? Braucht es einige Zeit diese Worte zu meinen? oder kann man es tun während man sie ausspricht? Wie wäre es gewesen hätte ich die Worte nicht gemeint? |

– || Frage Dich: Wie sagt man diesen Satz

wenn man ihn meint, wie wenn man ihn nicht meint. |

‘Meinen’ – ‘Nicht-meinen’,

das bezieht sich auf eine Masse von Gegensätzen. |

Ich sage: “Auf diesen Berg werde

ich auch nie mehr steigen!” & sage später

“Ich habe es als eine Übertreibung

gemeint.”

Daß ich das sage darin liegt zum Teil daß ich es so gemeint habe.

(Traumerzählung)

Aber was ist das für eine Entdeckung die ich da gemacht habe? – Ich habe mich |

Wer den ei-Laut anhört ohne an die

Schreibung zu denken hört, daß er a-e

klingt. |

∣ [Denke Dir eine Schrift in der das R ebensogut

ᴙ

als R geschrieben werden

kann.

Für sie ist es der gleiche Buchstabe.

Sollen wir sagen für sie sei der Buchstabe was den beiden

gemeinsam ist?

Oder gar eine Schrift in der jeder Buchstabe irgendwie liegen kann

z.B. das A so

.

Sie haben etwa immer schon ihre Zeichen in Stempel geschnitten &

dann gedruckt.] ∣ .

Sie haben etwa immer schon ihre Zeichen in Stempel geschnitten &

dann gedruckt.] ∣ |

“Ich hoffe Dich wiederzusehen!” –

worin besteht das Meinen?

Man könnte denken: darin, daß man ein Gefühl des Hoffens

hat.

Aber wie ist so ein || dieses Gefühl?

Ist es nur ein Gefühl des Hoffens im allgemeinen oder dieser

Hoffnung?

Schau nach siehst Du wirklich ein solches Gefühl was die Worte

begleitet. –

Vielleicht hattest Du bei diesen Worten ein Gefühl der Bedrückung

& mit diesen Worten & unter diesen Umständen kann man sagen

Du fühltest Hoffnung. |

Wie ist es wenn Du Dich daran erinnerst etwas gemeint zu haben, obwohl Du

Dich doch nicht an die seelischen |

Man kann sagen: “Wer meint, daß es ihm leid

tut, der sagt es mit einem andern Gefühl.”

Und das ist als sagte man || analog: “mit

einem andern Ausdruck”. |

Man könnte auch sagen: “Wer es unter diesen Umständen

mit diesem Ausdruck sagt, der meint es.”

(Unter diesen Umständen || In dieser

Umgebung ist dieser Mund ein freundlicher Mund.)

Und ebenso: wer lügt wird es unter diesen Umständen anders

sagen. |

Es ist nicht wahr, wenn man sagt: “Nur er kann

wirklich wissen ob er es meint.” –

Nein es kommt vor daß ich mit Sicherheit weiß daß er meint

was er sagt & daß ich allen seinen nachträglichen

Versicherungen, er hätte es nicht gemeint nicht glauben könnte.

(Davon später.) |

Die seelischen Vorgänge während des Redens spielen die

gleiche Rolle, wie die Ausdrucksempfindungen,

d.i. der Empfindungen die ein

Korrelat des Ausdrucks der Überzeugung, des Zweifels, des

◇◇◇ || Vermutens

etc. etc. sind.

D.h. spricht Einer unter den & den Umständen mit diesem Ausdruck so sagen wir er |

Denke Dir folgendes: Du gehst auf einen beliebigen Unbekannten

den Du auf der Straße triffst zu & sagst mit

möglichst freundlichem Ausdruck:

“Ich freue mich sehr Sie

zu sehen”.

Was wirst Du fühlen während Du dies

tust? |

Kann man sagen die seelischen Vorgänge beim Sprechen seien eine

‘Komponente des Meinens’? |

“Das Meinen ist ein seelischer Vorgang beim

Reden – vielleicht auch vorher aber besonders

während des Sprechens. –

Wenn ich etwas meine || sage & meine es so bin

ich doch in einem andern Zustand || geht doch in mir etwas anderes

vor als wenn ich es sage & || aber nicht

meine.” –

Das ist, beiläufig gesprochen, || Das letztere ist im großen

& ganzen wahr.

Und nun sieh nach, was vorgeht. – Und kümmere Dich dabei nicht um das was ‘doch vorgehen muß’. |

Nimm an: ich hätte jemand Schach-matt gegeben & || gebe jemand || in einer Partie || meinem Gegner

Schach-matt; jemand fragt mich:

“Hast Du die Absicht gehabt, ihn matt zu

setzen?”

Ich sage ja || bejahe es || sage

ja; & er fragt nun: “Wie kannst Du

das sagen? Du weißt doch nur daß in Dir das &

das vorgegangen ist, als || wie Du den Zug gemacht

hast!”

Besteht die Absicht jemand matt zu setzen darin daß man

diesen Zug mit diesen Gedanken & Gefühlen macht?

|

Wie kommt es daß man so selten sagt: Ich erinnere mich es

gesagt zu haben, aber ob ich's gemeint habe daran erinnere ich

mich nicht mehr.

Man sollte doch meinen, daß einem die Feinheiten der Gefühle

beim Reden || die man beim

Aussprechen des Satzes hatte, sehr leicht

entfallen müßten. |

Es lassen sich mit großem Nutzen eine Unzahl von Fällen

vorstellen. |

Kannst Du die Absicht haben ihn matt zu setzen, außer, wenn Du

das Spiel kennst?

Und wie tritt die Kenntnis des Spiels in deinen seelischen

Zustand während des letzten Zuges ein? |

… Denn kann nicht nur der die Absicht haben mich || Einen mattzusetzen der das Spiel versteht

d.h. der die Regeln kennt, & auch eine

gewisse Praxis im Spielen hat?

Aber wie können denn diese Bedingungen in seine seelischen Vorgänge

während des Zuges eintreten?

Und doch hängt es von diesen ab ob er nicht jetzt absichtlich

matt gemacht hat, oder nicht.

Oder: Kann jemand, der das Spiel nicht kennt mich matt setzen wollen? Und warum nicht? Ist es so unmöglich sich in den richtigen Geisteszustand zu versetzen? Und wenn es ihm nun doch gelänge? Aber was geschah, als ich ihn mit Absicht matt setzte? Nimm an ich sagte mir die Worte “Jetzt setze ich ihn matt”. Aber diese Worte konnte auch der sagen der das Spiel nicht kennt, & || ja er konnte sie mit allen meinen Empfindungen sagen aber sie bedeuten nichts, aber nicht weil sie nicht von den richtigen Empfindungen || Erfahrungen begleitet werden || sind sondern weil sie nicht Teil eines Sprachspiels sind || im Zusammenhang eines Sprachspiels stehen. |

Etwas meinen besteht darin daß man Verschiedenes denkt, fühlt, sagt

& tut. |

Denke dir diesen Fall: Du hattest Besuch, er war Dir unwillkommen

& langweilig, Du hattest Ich konnte mir z.B. sagen: Ein andres Mal wird er angenehmer sein & ich besser aufgelegt, ich hoffe er gibt mir Gelegenheit es zu probieren, oder es reute mich plötzlich mein kühles Benehmen. |

Das wird klar werden wenn wir von dem Verstehen reden

werden. –

Warum aber sind wir so für psychologische

Tatsachen interessiert? … |

Dieses Überzeugt-sein – könnte man sagen – wird wohl seine

Vorgeschichte gehabt haben. |

… Du findest nicht was Du suchst. |

Warum interessieren wir uns hier wie auch schon früher als wir vom

Lesen || Begriff des

Lesens sprachen so sehr für Tatsachen der Psychologie?

Was haben diese mit unserer Untersuchung zu tun? |

Man kann sagen: Körperliche & geistige Anstrengung hießen beide so,

weil in beiden das Element der Anstrengung ist. || … das Element der Anstrengung ist in

beiden.

Die Idee, das Bild ist hier:

“Anstrengung” heißt etwas, was in beiden

enthalten ist.

Man kann aber auch sagen: Ich nenne beides

Anstrengung weil eine Ähnlichkeit zwischen beiden || ihnen besteht.

Und man kann Dich nun || dann an alle möglichen

Ähnlichkeiten erinnern.

(Denke an geistige & körperliche Unruhe & || oder

Ruhe.)

Man könnte sagen die geistige Unruhe ist eine Art

körperliche Unruhe & Ähnliches ist

oft gesagt worden.

(Und || Z.B. Geist ist auch

nur etwas am Körper

(Zarathustra).

Diese Idee muß uns noch beschäftigen.)

Es gibt vielleicht Menschen die geneigt sind zu sagen:

“Ich nenne Laute & Farbiges heller & dunkler

weil das gleiche Element in beiden Relationen

enthalten || da || vorhanden ist.

Und es ist möglich daß im übrigen gar kein Unterschied

zwischen seiner Verwendung dieser Wörter

& unserer existiert. |

Nehmen wir an Einer sagte:

“Ich sehe |

“Mit ‘dunkler’ meine ich

diese Beziehung & nicht

eigentlich die der Laute zu einander.

Das Wort bezeichnet für mich direkt diese Beziehung &

nur im übertragenen Sinn die andere || andre.”

“Das Wort || Der Begriff

‘dunkler’ paßt eigentlich nicht auf die Beziehung zwischen

den Lauten.” ¤ Das ‘dunkler’ hat zur Beziehung der Laute eine andere Beziehung als zur Beziehung der Farben. |

Was ist das aber für eine Beziehung, das Bezeichnen im

übertragenen Sinne? |

“Wenn ich von zwei Farben sage: die eine || Dingen sage: eines sei dunkler so meine ich das

direkt || schlechtweg, wenn ich es mit

Bezug |

“Was ich mit ‘dunkler’ meine findet

sich nicht in der Beziehung der Laute || von

Lauten; ich gebrauche das Wort von Lauten nur || sage es

von Lauten nur … in übertragener Bedeutung,

d.h., nur vergleichsweise.” –

Aber denkst Du also immer zuerst an Farben wenn Du das Wort

von Lauten gebrauchst || sagst? || auf Laute

anwendest? –

“Nein, aber ich ziehe das Wort nur zu, hole es gleichsam

heran, es ist nicht das eigentliche Wort für die Sache.”

‒ ‒ ‒

Das Wort hat dann eine andre Beziehung zu dem, was es bezeichnet ‒ ‒ ‒ ¤ |

“Sowohl die Farbe des Tiers als auch die Laute die es ausstieß

waren dunkler als beim ….”

Oder: “Seine Farbe war heller als die des …, der

Laut den es ausstieß aber dunkler.” ¤

|

Aber bei der Helligkeit eines Lauts kannst Du doch nicht ein

Buch lesen!” ¤ |

… ich habe ein anderes Erlebnis des Meinens.

Dieses Erlebnis ist wohl || z.B. charakterisiert || gekennzeichnet durch das Zögern wenn wir sagen “o ist – gleichsam |

Augustinus

stellt das Lernen der menschlichen Sprache mit folgenden Worten || so dar: || Augustinus hat das Lernen der menschlichen Sprache mit

folgenden Worten || so dargestellt: … |

Das Lernen der Sprache stellte sich ihm also dar als ein || das Lernen der Benennungen von Dingen.

Und seine Worte sind daher ein Bild der

Auffassung || Betrachtungsweise, die in

der Bedeutung || im Begriff der || in der

‘Bedeutung des || eines Wortes’ das Fundament der Sprache

sieht.

7

|

Augustinus

beschreibt in den Bekenntnissen I,8 || in dem ersten

Buch 8.

Kapitel der Bekenntnisse wie das Kind seine Muttersprache

lernt.

Er sagt: |

Im 8. Kapitel des ersten Buches der

Bekenntnisse |

Augustinus hat in

den || seinen Bekenntnissen

(I/8)

beschrieben, wie das Kind seine Muttersprache lernt.

Er sagt: [zu warm] |

Das Lernen der Sprache stellte sich ihm also dar als das Lernen der

Benennungen von Dingen (Gegenstände) …. |

Augustinus

beschreibt (Bekenntnisse || Confessiones I/8), wie der Mensch || das Kind

die Sprache lernt. || seine Muttersprache

lernt. |

Augustinus

beschreibt (Confessiones I/8), wie der Mensch die Sprache lernt. |

Augustinus

beschreibt das Lernen der Sprache so: |

In den Confessiones (I/8) beschreibt Augustinus, wie das Kind die Sprache lernt.

Er sagt |

Augustinus

beschreibt, wie der Mensch die Sprache lernt, so: |

Der Begriff der “Bedeutung der Wörter” die den

Mittelpunkt der Philosophie bilden soll, ist … || ¤ wie wir ihn in der Philosophie zu gebrauchen versucht sind, … |

Der philosophische Begriff der Bedeutung der Wörter –

als des Fundaments aller Sprache – |

Solche primitiven Formen der Sprache |

“Ich setze die Bremse in Stand

indem ich diesen Hebel mit der Stange || durch die

Schraube verbinde || indem ich die

Stange mit dem Bremshebel verbinde.”

Ja – gegeben den ganzen übrigen Mechanismus.

Nur mit diesem Mechanismus ist er Bremshebel,

& losgelöst von allem andern || ganz

losgelöst ist er nicht einmal Hebel sondern er

kann Waffe, Stütze, Gewicht ⋎ etc. sein. |

Daß die Sprache (3) nur aus Befehlen

besteht || (3 & 4) nur aus Befehlen bestehen laß

Dich nicht stören.

Wir können uns auch leicht || leicht

auch Sprachen denken die bloß aus Fragen

& den Worten Freges Behauptung siehe Buch |

Bemerkung über Russell

– Nicod Laß Dich die Befehle nicht stören etc. Nur ein Teil redet. Verschiedenheit der Instrumente Schaltbrett? Wortarten |

Es zerstreut den Nebel, wenn wir || man …

… an primitiven Verwendungsweisen der Sprache … …, in denen man den Zweck & das Funktionieren der Wörter klar übersehen kann. |

die Erscheinungen der Sprache || sprachlichen

Erscheinungen || Formen (dort) an || in primitiven Verwendungsweisen der Sprache

ansieht || beschaut || anschaut || betrachten || anschauen |

In || An solchen primitiven Formen lernt das Kind

sprechen |

Außer den vier Wörtern Platte Würfel etc.

enthält || enthalte die Sprache || sie nun eine Reihe || Wörterreihe die gebraucht || verwendet wird wie der Kaufmann in (2) die Zahlwörter

gebraucht || verwendet.

Diese Reihe || Wörterreihe kann

etwa die Reihe der Buchstaben des ABC || Alphabets sein, ferner: Was bezeichnen nun die Wörter der Sprache? |

Aber wie machen sie das?

In wiefern bezeichnen sie etwas.

Das muß doch wohl in dem liegen was wir mit ihnen tun?

Und was das ist das haben wir ja beschrieben & es ist für verschiedene Wörter |

Wird auch “dieses” & “dorthin”

hinweisend gelehrt?

Nun stelle Dir vor wie man ihren Gebrauch etwa lehren

könnte!

Es wird da wohl auch in Hinweisen

vorkommen.

¤

¥ |

– Wird in diesem Unterricht auch ein hinweisendes Lehren

der Wörter vorkommen?

Nun es wird z.B. auf Platten gewiesen & gezählt werden … |

Was bezeichnen nun alle Wörter dieser Sprache? |

Was sie bezeichnen – wie soll sich das zeigen, es sei denn

in der Art ihres Gebrauchs?

Und den haben wir ja beschrieben.

Der Ausdruck “dieses Wort bezeichnet das”

müßte also so gebraucht werden, daß er ein Teil dieser Beschreibung

wird || ein Teil dieser Beschreibung

werden.

Die Beschreibung des Gebrauchs eines Worts soll transformiert werden in die Form || in die Form gebracht werden “Das Wort … bezeichnet …” |

So kann ich. Aber wird dadurch die Verwendung der Zahlwörter der der Formwörter ähnlicher? Es frägt sich: Welchen Witz hat diese Transformation? Was || Und was kann sie leisten? Sie erlaubt mir zu sagen; 3 bezeichnet ❘ ❘ ❘ nicht ❘ ❘ ❘ ❘. Platte bezeichnet dies, & nicht dies. Vergleiche: ‘Das ist der Bremshebel’. |

Bezeichnen des Eigennamens. |

Freilich, was uns verwirrt ist die

Gleichförmigkeit ihrer

Erscheinung wenn sie uns gesprochen

oder in der Schrift & im Druck entgegentreten.

Denn ihre Verwendung tritt uns nicht so augenfällig

entgegen.

Besonders nicht wenn wir philosophieren.

Wie wenn wir ein Schaltbrett anschauen: || – wir sehen Handgriffe die alle mehr oder weniger gleich ausschauen. (Begreiflich || Begreiflicherweise – denn sie alle sollen || sollen alle mit der Hand angefaßt werden.) |

Den Satz als ein oder als 4 Worte meinen Behauptung & Annahme Sprachspiel ‘Licht-Finster’ oder äquivalentes [Vergleich von Muster & Stoff] Mannigfaltigkeit der Sprachspiele etc. etc. etc. etc. Was ist eine Frage? Satzbau & Ansicht der Logiker Russell – Nicod Sprachspiel: nach dem Namen fragen Hinweisende Erklärung. Übereinstimmung mit der Wirklichkeit ‘Dieses’ der eigentliche Name Konzentrieren auf die Farbe, die Form Die Farbe meinen. Bedeutung ≡ Gebrauch Bedeutung ≡ Ort im grammatischen Raum Russells Descriptions Aber wie meinst Du “Bring mir …” während Du sagst ◇◇◇? Sprichst Du Dir inwendig den ganzen unverkürzten Satz vor? Und warum soll ich um zu sagen was Du ◇◇◇ ist einfach nicht was sich nicht teilen läßt? Ist jedes Quadrat ein Element? Begriff der Familie der Sprachspiele. Familie der Spiele.9 Unterschied dieser & meiner früheren Betrachtungsweise kannst? Aber wenn ich “Platte!” sage so will ich doch er soll mir eine Platte bringen! Gewiß, aber besteht ‘dies wollen’ darin daß Du in irgend einer Form einen anderen Satz denkst als den den Du sagst? – |

‒ ‒ ‒ Aber wenn nun Einer sagt “Bring mir

–” so scheint es ja er könnte es || diesen

Ausdruck als ein einziges langes Wort meinen entsprechend

nämlich dem Wort ‘Platte’!

Kann man also diesen Satz einmal als ein Wort

einmal als 4 Wörter meinen

& wie meint man ihn für gewöhnlich. |

Was ist der Unterschied zwischen der Meldung “5 Platten”

& dem Befehl “5 Platten”. |

Einen Hergang berichten, den wir gesehen haben Einen Hergang vermuten der erklärt was wir sehen Einen Gegenstand beschreiben || ansehen, messen* Einen Gegenstand zeichnen Ein Experiment || Die Resultate eines Experiments durch Tabellen & Kurven || Diagramme darstellen Eine Hypothese aufstellen & prüfen Raten Wetten Ein Rätsel aufgeben & erraten Einen Witz machen Eine Geschichte erfinden Befehle geben & nach ihnen handeln Ein angewandtes Rechnungsexempel lösen Grüße Diskutieren Ein Tier auf Zeichen dressieren Eine Notation in eine andre Transformieren Aus einer Sprache in die andere Übersetzen Theater spielen etc. etc. etc. etc. Einen Plan anfertigen |

Die Sprache ist viel komplizierter als die Logiker & der Verfasser

der Log. Phil.

Abh.

es sich vorgestellt haben. |

Denke an diese & andere Beispiele: |

Führe Dir die Mannigfaltigkeit …

an Beispielen wie diesen Vergleiche die || diese Mannigfaltigkeit der Werkzeuge der Sprache & der Sprachspiele mit dem was Logiker etc. |

Das Wort ‘Sprachspiel’ betont hier daß

Sprechen ein Teil || Teilvorgang

gewisser || von gewissen Tätigkeiten || Handlungen ist. |

Ich habe damit dem

Wort ‘König’ eine bestimmte Funktion

gegeben die eben durch die || jene Regeln erklärt ist.

Denn wüßte er nicht daß dieses Stück Holz eine Spielfigur

in so einem Spiel

ist || ist in so einem || diesem Spiel, so wüßte er auch das

Wort König nicht zu gebrauchen.

Wissen welche Rolle das Wort in der Sprache spielt kann also

hier heißen die Regeln des Spiels kennen.

Diese Regeln sind ja Regeln des Sprachspiels, welches wir mit dem

Wort spielen. |

Aber wissen wie das Wort gebraucht wird heißt hier nicht außer dieser

Erklärung Regeln kennen sondern …

Auch hier wird diese Erklärung nur darum den Gebrauch des Worts lehren || erklären weil er weiß wie dieses Stück Holz gebraucht wird || welche Rolle dieses Stück Holz spielt aber dies wissen Wenn wir sagen die hinweisende Definition erklärt den Gebrauch nur dann wenn er bereits weiß an welchen Platz das Wort gestellt ist || wird so kann sich dieses Wissen von einem nicht wissen in verschiedenen Fällen in verschiedener Weise unterscheiden. |

Wir können uns das etwa so vorstellen, daß

einer die Regeln des || den Gebrauch

des Worts bereits bis auf eine letzte Bestimmung kennt welche eben die

hinweisende Erklärung ist || liefert.

[nun das Beispiel] |

In verschiedenen Fällen wird dieses Kennen des Gebrauchs in

Verschiedenem bestehen.

Wie eben das Beherrschen eines Spiels in

Verschiedenem besteht || bestehen

kann. |

Wir sagen auch die Frage “wie

heißt das” hat keinen Sinn wenn er nicht weiß ob er nach

dem Namen der Farbe der Form des Dings Materials etc.

etc. fragt & das heißt wenn er nicht weiß wie

er das Wort verwenden will. |

“Sehr einfach er weiß eben nicht worauf gezeigt

wird”.

Er muß schon etwas wissen um nach der Benennung fragen zu können. |

Was muß der wissen der fragen kann wie heißt diese

Spielfigur. || nach dem Namen || der

Gestalt der Spielfigur fragen kann?

¤ |

Regeln des Spiels? Dieses Wissen ist so vielgestaltig wie ein Spiel beherrschen. ¤ |

Aber zeigt man nicht einfach einmal auf einen Gegenstand

& einmal auf einen andern? ¤ Und man könnte sich das so denken die Bestimmungen des Gebrauchs der Farbwörter bis auf die letzte |

Wenn man jemand die Königsfigur im Schachspiel zeigt &

sagt “ so schaut der Schachkönig

aus so || das ist die Figur des Schachkönigs so

erklärt man ihm dadurch nicht den Gebrauch dieser Figur es sei denn daß er

die Regeln des Spiels schon

kennt || kannte bis etwa auf die || diese letzte Bestimmung wie die Figur des Königs

gestaltet ist. || die Gestalt

der || einer

Schachfigur || Königsfigur. Aber es müssen nicht Regeln sein die er weiß. |

Tee einschenken. 1 “Er sieht gut aus” 8 Straßensignal 2 Kopieren einer Farbe 5 Welche Farbe paßt hierher 3 “Kopiere diese Farbe” 4 “Ist diese Farbe heller oder gleich dieser” 9 “Wie heißt diese Farbe … oder … 6 “Schau das Blau des Himmels an!” 7 “Sieht man schon blauen Himmel?” || Tee einschenken. “Er sieht gut aus” Kopieren einer Farbe “Kopiere diese Farbe” “Ist diese Farbe heller oder gleich dieser” Welche Farbe paßt hierher “Schau das Blau des Himmels an!” “Sieht man schon blauen Himmel?” Straßensignal “Wie heißt diese Farbe … oder …” ¤Du fragst Dich “Was tue ich wenn ich meine Aufmerksamkeit auf die Farbe richte” & starrst das Buch vor Dir an & wiederholst etwa “das ist rot”. Denn was Du bei diesem ‘philosophischen Versuch’ machst ist auch nur eines von vielen Dingen die man mit den Worten die Aufmerksamkeit auf die Farbe richten bezeichnet. |

Du siehst || schaust den Gegenstand an der

die Farbe hat manchmal siehst Du abwechselnd auf Dinge verschiedener Farbe,

manchmal fällt Dir der Name der Farbe ein, manchmal siehst Du abwechselnd

von nahe & von weitem & in verschiedenen Beleuchtungen auf

den Körper.

Man kann sagen in allen Fällen handelt Und es ist leicht zu je zwei unähnlichen eine Reihe von Zwischengliedern zu erfinden. Wenn ich diese Beispiele anführe so meine ich aber nicht daß in jedem dieser Fälle immer ein besonderer … vor sich geht & immer der gleiche. Nein es kann in |

Wie würdest Du beschreiben was geschah?

Wenn Du Dich nun genauer erinnern sollst? |

Nun denke Du schautest auf die

Formveränderungen eines blauen

Gegenstandes? || .

Merkst Du nicht, daß er blau ist?

Und kannst Du sagen, daß in allen Fällen des

Achtens auf die Farbe etwas anderes geschah?

|

Es handelt sich um die Farbe. |

“Ja ich schau jetzt gar nicht auf die Farbe.”

|

Auf die Farbe schauen kann z.B. heißen sich die

besondere Begrenzung zuhalten.

Nicht auf die Farbe schauen kann heißen blinzeln so daß man die Farbe

nicht klar sieht.

Jemand kommt auf Dich zu Du erkennst ihn doch wohl an Form & Farbe. Aber richtest Du Deine Aufmerksamkeit auf beide? |

Schau wie häßlich das Grün des Verkehrszeichens

ist! Dieses Blau des Himmels ist schwer zu treffen Dieses Blau ist herrlich Ist dieses Blau dasselbe wie das, siehst Du einen Unterschied? Jetzt sieht man schon etwas blauen Himmel Wie heißt nur dieses Blau ist es Ultramarin? Gib acht wenn das blaue Licht kommt so Schau wie das Blau gegen Westen in Gelb übergeht Schau wie verschieden diese beiden Blau sind |

Aber was sage ich wenn mir jemand antwortet “Ich habe in

allen diesen Fällen dasselbe Erlebnis des Konzentrierens der

Aufmerksamkeit”? |

Aber wenn Du auch immer das Gleiche tätest wenn

Du auf ein färbiges Ding zeigst & sagst “das ist

rot” & wenn auch der andere sähe was

|

… Und dann kann es uns auch so

vorkommen als habe das Wort diese

Bedeutung wenn wir es aller … |

Das Benennen ein okkulter Vorgang

‒ ‒ ‒ |

Und dann können wir uns allerdings

einbilden || vorstellen das

Benennen sei ein || irgend ein merkwürdiger

seelischer Akt etwa || gleichsam || quasi eine besondere Art Taufe eines

Gegenstandes.

Und wir können so

auch das Wort “dieses”, sozusagen || gleichsam zu dem Gegenstand, sagen

eine seltsame Zeremonie die nirgends anders || sonst

gebraucht wird || ein merkwürdiger Gebrauch dieses Wortes der

nirgends sonst

vorkommt,

wenn wir nicht mit ihr arbeiten || sie nicht praktisch

verwenden. |

Ich wüßte nicht was ich in diesem Sprachspiel natürlicher

“das Einfache” nennen sollte || könnte. –

Unter andern Umständen aber würde ich …

Aber ich weiß nun allerdings nicht ob ich sagen soll die Figur … bestehe aus 4 Elementen oder aus neun? Denke ich mir die Figur Ist denn nun aber jede Sprache wie || so gebildet wie || von der Art … Ist jeder Satz ein Komplex von Namen z.B. ◇◇◇ die Sätze in (9)? Nun ich könnte ja sagen: Jeder Satz läßt sich mit einem Komplex von Namen vergleichen aber der || dieser Vergleich wird je unähnlicher die Fälle dem … werden um so weniger zutreffen || glücklich sein & in einer Unzahl von Fällen wird er mehr irreführen als erklären || klären. |

Spiele Familie.

Rückanwendung des Begriffs. |

Die Elemente kann ich nur nennen aber nicht beschreiben.

Als verhielte sich der Name zu den Elementen wie der Satz zu dem Komplex. Zurück zum Zweck des Ganzen. |

Mendikant Reblaus Schönbern Kleborn Bornemouth Valborn Friborn Kalbausen Klobasen Kleebon |

Die Bedeutungen dieser Zeichen || Wörter

werden im Sprachspiel sowie in … durch

hinweisende Erklärung festgelegt. |

Ich sagte in (47) die Elemente farbiger Quadrate seien

‘r’ ‘g’, ‘b’

& ‘w’ benannt || den Farben der Quadrate

entsprächen die Namen ‘r’ ‘g’,

‘b’ &

‘w’.

Worin aber besteht diese Entsprechung inwiefern

kann man sagen diesen Zeichen entsprächen gewisse Farben der

Quadrate?

Die Erklärung die ich in (47) gab machte ja nur || bloß einen Zusammenhang dieser Zeichen mit gewissen Wörtern

unserer Sprache (der Farbnamen) || (der Farbnamen) unserer Sprache.

Nun, es war vorausgesetzt, daß die Zeichen im Spiel anders, & zwar

hinweisend, erklärt || gelehrt würden.

Wohl, – aber was heißt es nun zu sagen, in der

Praxis der Sprache

Wenn ich überzeugt bin || dazu neige zu glauben || Neige ich dazu zu glauben || Wenn man dazu neigt zu glauben daß eine Maus nicht aus grauen Fetzen & Staub durch … entsteht so brauche ich nicht untersuchen wie es möglich war daß eine Maus sich in ihnen versteckt hatte. || durch … aus grauen Fetzen & Staub entsteht || entstehen kann ¤ ¤ ¤ so wird es gut sein || so ist es vielleicht gut genau zu untersuchen wie eine Maus dorthin || zu diesen Fetzen kommen konnte, von wo sie kam etc.. Bin ich aber davon überzeugt daß eine Maus aus diesen Dingen nicht entstehen kann dann wird so eine || diese Untersuchung vielleicht überflüssig sein. || dann wird es vielleicht gut sein diese || die Fetzen genau zu untersuchen um zu sehen wie || daraufhin zu untersuchen, wie sich eine Maus dort verstecken konnte, – wie sie dorthin kommen konnte etc. Was es aber ist das sich einer solchen Betrachtung der Einzelheiten entgegensetzt müssen wir noch verstehen lernen. Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten für das || unser Sprachspiel (47), verschiedene Fälle Wir würden dies (z.B.) sagen wenn wir wüßten daß die Menschen die diese Sprache gebrauchen auf eine bestimmte Art den Gebrauch der Zeichen gelehrt worden seien. Oder, wenn es schriftlich z.B. || etwa in Form einer Tabelle niedergelegt wäre daß diesen Zeichen dieses Element entspricht & wenn diese Tabelle beim Unterricht des Spiels || Lehren des Spiels || der Sprache benützt & etwa im Fall eines Streites zur Entscheidung herangezogen würde. – Wir können uns aber auch denken, daß eine solche Tabelle ein wesentliches Werkzeug in der Praxis der Sprache ist. Die Beschreibung eines Komplexes geht dann so vor sich daß der Beschreibende eine Tabelle mit sich führt & in ihr das Element || die Elemente || jedes Element des Komplexes aufsucht & den Übergang zum Zeichen macht. Und es kann auch der dem die Beschreibung gegeben wird die Worte der Beschreibung mit Hilfe der Tabelle in die Anschauung von Farbquadraten rückübersetzen. Man könnte sagen: diese Tabelle übernehme hier die Rolle die in andern Fällen das Gedächtnis oder Nennen wir eine solche Tabelle den Ausdruck einer Regel des Spiels so kann man sagen daß dem was wir Regel eines Spiels nennen in verschiedenen Fällen sehr verschiedene Rollen im Spiele zukommen. Denken wir doch daran in welchen Fällen wir sagen ein Spiel werde nach einer bestimmten Regel gespielt! Die Regel könnte den Menschen ausdrücklich im Unterricht des Spiels gegeben werden & sie darauf in ihrer Anwendung eingeübt werden. Oder die Regel könnte || kann einen Behelf des Spiels selber bilden. Oder aber die Regel wird nie, weder im Unterricht noch in der Praxis || Ausübung des Spiels ausgesprochen noch ist sie in einem Regelverzeichnis aufgeschrieben denn das Spiel wird nur so gelernt daß der Anfänger dem erfahrenen Spieler zusieht. Aber ein Zuschauer kann die Regel aus der Praxis des Spiels || Weise wie gespielt wird ablesen wie || also als ein Naturgesetz des Spiels. ¥ Und nun gibt es alle möglichen Mischungen & Zwischenstufen dieser Fälle. ⍈ Wie aber unterscheidet der Zuschauer || Beobachter in diesem Fall zwischen einem Fehler der Spielenden & einer richtigen Spielhandlung? Nun es gibt ja dafür Merkmale im Benehmen. Denke daran wie man sich korrigiert wenn man sich versprochen hat. Aber es kann in besonderen Fällen auch der Unterschied zwischen einem Spielfehler & der richtigen Handlung gänzlich verschwimmen. |

Kann rot zerstört werden, weil es nicht

einfach ist?

Wird es denn zerstört indem seine Teile getrennt

werden? |

Die Idee von der Unzerstörbarkeit des

Einfachen sieht in dem || im Zerstören ein Zerreißen, Zerschlagen, & im

unzerstörbaren Einfachen eine Art

Atom. |

Die Gegenstände müssen unzerstörbar

sein denn wären sie zerstörbar so könnte es überhaupt keinen sinnvollen Satz

geben … so könnte man von nichts sagen es sei

zerstörbar.

Denn man muß auch sagen können es sei alles zerstört & wenn dieser Satz wahr wäre so müßte er noch immer Sinn haben. Oder es müßte noch immer die Gegenstände geben die den Worten dieses Satzes entsprechen. |

Ich muß also sagen können: “es gibt kein rotes Quadrat

mehr” & also muß wenn dieser Satz wahr ist es dennoch das

geben was seinen Worten entspricht. Ich aber will sagen: Es muß nur das geben was zur Sprache gehört! [Neurath?] |

Was seinen Worten entspricht kann nicht zerstörbar sein denn sonst

hätte der Satz “ es ist zerstört”

keinen Sinn.

Was seinen Worten entspricht muß einfach sein denn wäre es zusammengesetzt so wäre es zerstörbar. Aber was wir hier mit dem meinen was || was hier den Wörtern entspricht || das wovon wir hier sagen es entspricht den Wörtern, muß das sein, ohne dem die Worte keine Bedeutung haben. Das ist z.B. ein Muster oder Paradigma welches in unserm Sprachspiel zusammen mit den Worten gebraucht wird. Aber wie, wenn kein solches Muster zur Sprache gehört, wenn wir uns z.B. die Farbe, die ein Wort bezeichnet, merken? – Aber was heißt das, daß wir sie uns merken? Und wenn wir sie uns merken so kommt || tritt sie also vor unser geistiges Auge, wenn wir etwa das Wort aussprechen. Sie muß also an sich unzerstörbar sein wenn die Möglichkeit bestehen soll daß wir uns jederzeit an sie erinnern. Aber was sehen wir denn als Kriterium dafür an, daß wir uns richtig an sie erinnern. Wenn wir mit einem Muster statt mit unserm Gedächtnis arbeiten so sprechen || sagen wir unter Umständen das Muster habe seine Farbe verändert & beurteilen dies mit dem Gedächtnis. Etwas Rotes kann zerstört werden aber Röte || Rot kann nicht zerstört werden & darum ist die Bedeutung des Wortes ‘rot’ von der Existenz eines Dinges unabhängig. Gewiß es hat keinen Sinn zu sagen die Farbe rot werde zerrissen oder zerstampft. Aber sagen wir nicht die Röte verschwindet. Und klammre Dich nicht daran daß wir sie uns vor's geistige Auge rufen können auch wenn es nichts Rotes mehr gibt. Dies ist nicht anders als wolltest Du sagen daß es dann immer noch eine chemische Reaktion gibt die etwas Man möchte sagen: “Ich will ein Zeichen ξ nur dann einen Namen nennen, wenn es keinen Sinn ergibt || hat zu sagen: “ξ existiert”. || wenn “ξ existiert” keinen Sinn ergibt. || Ich will “Name” nur das nennen was nicht in der Verbindung “ξ existiert” stehen kann. Und so hat es keinen Sinn zu sagen || kann man nicht sagen “rot existiert” und war Sinn zu sagen “etwas Rotes existiert oder wird zerstört” ¤ ¤ … denn existierte rot nicht so könnte man überhaupt nicht davon reden, nichts davon aussagen. || weil wenn es rot nicht gäbe davon überhaupt nicht geredet werden könnte. Richtiger müßte es aber heißen: Wenn der Satz “rot existiert” das Gleiche besagen soll wie “das Wort ‘rot’ hat Bedeutung” || “ξ existiert” das Gleiche besagen soll wie “‘ξ’ hat Bedeutung” || Richtiger: Wenn “ξ existiert” soviel besagen soll als ‘ξ’ habe Bedeutung – & dies müßte durchaus nicht der Fall sein – dann ist er ein Satz über unseren Sprachgebrauch nicht ein Satz der etwas von der Farbe Rot aussagt || von der Farbe Rot handelt || es kein Satz der von ξ handelt sondern ein Satz über unsern Sprachgebrauch nämlich den Gebrauch des Wortes “ξ” in dem Sinn in welchem dies etwa der Satz tut: “Der Himmel rötet sich im Westen”. “Rot existiert” könnte aber auch anders gebraucht werden als in der Bedeutung. |

“Ein Name soll nur das bezeichnen || Namen bezeichnen nur … was Element

der Wirklichkeit ist.

Was sich nicht zerstören |

Zerstörung möchte man sagen, ist, in irgendeinem Sinn Trennung der

Elemente. Das heißt Zerstörung läßt sich irgendwie mit

diesem Bild vergleichen.

Aber dieser Vergleich paßt eben in gewissen Fällen gut in andern

nicht || das heißt nur daß dieses Bild irgendwie

also || nämlich gut, oder schlecht, paßt.

Denke ich sagte: jedes Paar Schuhe paßt mir

irgendwie. Carbo Medicinalis |

“Element ist das, wodurch ein Wandel möglich

ist.

Der Wandel ist nur möglich dadurch daß etwas

sich verändert.

Und Stelle damit zusammen: “Ein Wort hat Bedeutung dadurch daß ihm etwas, ein Gegenstand, || ein Gegenstand in der Realität, entspricht.” Was aber ist es, das einem Wort entsprechen muß? ¥ Zuerst denkt man etwa an eine Welt aus Atomen bestehend & jedes Atom entspricht einem Namen. Aber wie wenn ein Atom verschwindet verliert sein Name notwendigerweise dadurch seine Bedeutung? – Nun dann ist es also nicht das Atom das den Namen hat, sondern etwa seine Form &, gleichsam, sein Aggregatzustand denn die können nicht verschwinden. Aber können sie es nicht wenn alle Atome verschwinden? Nein denn es bleibt uns ihr Begriff. Aber denkst Du hier nicht an eine Art Paradigma etwa in der Vorstellung? || Aber wie ist das wenn uns ihr Begriff bleibt. |

⍈

Denn in gewissem Sinne entspricht doch dieser Mensch dem Namen

Paul.

Aber dieser Mensch ist zerstörbar.

|

Wenn ich nun sage “Diese Hacke stand früher dort”,

– ist dies eigentlich eine Aussage über den Hackenstiel

und die Hacke || “Dieser Besen stand früher

dort”, – ist dies eigentlich eine Aussage über den Besenstiel

& die Bürste?

Jedenfalls könnte man doch diese Aussage ersetzen durch eine

in der der Ort || die Lage des Stiels & der Bürste

angegeben wird.

Und diese Warum aber nenne ich sie “weiter analysiert”? – Nun wenn der Besen dort war so mußte doch auch sein Stiel & seine Bürste dort sein & dies ist nun gesagt & früher war es im Sinn versteckt. Aber denk Dir ein Sprachspiel in dem ich jemandem Befehle gebe gewisse in diesem Sinne zusammengesetzte Gegenstände zu bringen, oder zu bewegen || verschieben oder dergl.. Inwiefern ist es nun eine Analyse des Sinns eines Befehls mir einen bestimmten Besen zu bringen wenn ich sage der Befehl befiehlt || beordnet den Stiel mit der bestimmten Bürste zu bringen? Ich habe allerdings diesen beiden Teilen Namen geben können & den Befehl mit Hilfe dieser Namen geben können; aber kann ich sagen ich hätte mit dem unanalysierten Befehl eigentlich den analysierten gemeint? ⋎ Beispiel11 Aber hier glaube ich kommen wir nun auf das große Problem || die große hinter allen diesen Fragen. || ¤ Und hier kommen wir auf die große Frage hinter allen diesen Betrachtungen. || die hinter allen diesen Betrachtungen steht || liegt. Denn man könnte mir nun einwenden: Du machst Dir's leicht! Du redest von allen möglichen Sprachspielen hast aber nirgends gesagt Und das ist wahr, ich schenke mir diese Untersuchung ganz. Und statt zu sagen was allen “Sprachen” || allem was wir “Sprachen” nennen gemeinsam ist sage ich es ist ihnen gar nicht Eines gemeinsam weswegen wir auf alle das gleiche Wort anwenden sondern sie sind mit einander auf viele verschiedene Arten & Weisen verwandt! ¤ Und dieser Verwandtschaft oder Verwandtschaften wegen nennen wir sie alle “Sprachen”. Ich will versuchen das || dies zu erklären. Betrachte einmal || dazu z.B. die Vorgänge die wir Spiele nennen: || . Ich meine Brettspiele Kartenspiele, Würfelspiele Ballspiele, Kampfspiele etc. etc.. Was ist allen diesen gemeinsam? Sag nicht “es muß ihnen etwas gemeinsam sein sonst hießen sie nicht Spiele” sondern schau was ihnen gemeinsam ist. Denn wenn Du sie anschaust so wirst Du zwar nichts || nicht einen Zug sehen was ihnen allen gemein || gemeinsam ist Unterhaltendes Element & Schachproblem. Konkurrenz & Patience & Ballspiel allein. Könnten wir uns nicht Menschen denken die für solche Farbenzusammenstellungen Namen hätten aber nicht für die Farben? (Denke an den Fall wenn wir etwa sagen: diese Farbenzusammenstellung – z.B. die Trikolore – hat einen ganz bestimmten || eigenen Charakter.)

Inwiefern müssen diese Zeichen analysiert werden? Ja inwiefern kann das Spiel durch (47) ersetzt werden? Es ist eben ein anderes Sprachspiel wenn auch interessante Beziehungen zu (47) bestehen || mit (47) verwandt. |

Existiert etwas nicht mit || Wird das zerstört,

mit … dessen Existenz die Bedeutung eines Wortes

fällt; nun so kann das || dieses Sprachspiel nicht gespielt werden.

|

Der Begriff des gleichen Spiels. Und, damit unmittelbar verbunden, des Witzes eines Spiels der Pointe. |

Sagt nun eine Beschreibung im Spiel

… dasselbe wie eine im Spiel …?

Sagt es dasselbe daß ein Sessel dort steht & daß die

& die Teile eines Sessels & der Anordnung sich

dort befinden? –

Nun es ist ja leicht eine Entsprechung aufzustellen nach

der gewisse Sätze des einen Systems Sätzen des andern widersprechen

& dementsprechend auch Sätze des einen den gleichen Sinn haben wie

Sätze des andern. |

“Was die Namen der Sprache bezeichnen, muß unzerstörbar

sein.

Denn man muß den Zustand beschreiben können, in dem alles, was

zerstörbar ist, zerstört ist.

Und in dieser Beschreibung wird es Wörter geben; & was ihnen

entspricht, darf dann nicht zerstört sein || nicht als zerstört vorausgesetzt werden denn sonst hätten

sie || die Wörter der Beschreibung keine

Bedeutung.

Ich darf || soll mir nicht den Ast absägen, auf welchem ich

sitze. ”

Man könnte nun freilich || gleich einwenden Aber das, was den Wörtern der Beschreibung entspricht & (also) nicht zerstört sein darf, auch wenn sie wahr ist, das ist, dasjenige was den Wörtern ihre Bedeutung gibt, ohne dem sie keine Bedeutung hätten. – Aber dieser Mensch ist doch in gewissem Sinne das was seinem Namen entspricht. Er aber ist zerstörbar & der || dieser Name verliert seine Bedeutung nicht wenn sein Träger zerstört wird. – Das ohne dem der Name der Name keine Bedeutung hätte || was dem Namen entspricht ist etwa || z.B. ein Paradigma das im Sprachspiel in Verbindung mit dem Namen gebraucht wird. |

∣ [Wichtiges Beispiel] “Ich habe mir eingebildet,

es sei heute Samstag || heute sie Samstag || daß

heute Samstag ist”. ∣ |

Es erscheint uns, als sagten wir damit etwas über die Natur von Rot, daß

“Rot existiert” keinen Sinn ergibt. ◇◇◇

Als existiere

es || Es existiere eben ‘in sich’

zeitlos.

Auch das Wort “unzerstörbar”

deutet darauf hin.

Während wir damit eine Bestimmung für den Gebrauch des Wortes “rot” treffen. |

Aber eigentlich wollen wir eben nur die Aussage || den

Satz “Rot existiert” auffassen als ¤

Aussage “Rot” hat Bedeutung, oder

vielleicht richtiger gesagt die Aussage “Rot

existiert nicht” als Aussage

“‘Rot’ hat keine Bedeutung”.

Man möchte sagen: Wenn diese || die Aussage

überhaupt etwas hieße so hieße sie das.

Nur wollen wir nicht sagen daß er das sagt, sondern daß er

das sagen mußte, wenn er etwas sagte.

Daß er sich aber beim Versuch das zu sagen selbst widerspricht, da eben

Rot an & für sich existiere. –

Während ein Widerspruch in

Wirklichkeit nur etwa darin liegt daß der Satz aussieht als rede er von

ξ während er vom Zeichen ‘ξ’ etwas aussagen

soll. |

Also meint der, der sagt der Besen stehe in der Ecke eigentlich der

Stiel sei dort & die Bürste & der Stiel stecke in der Bürste?

Denn Du sagtest jemand statt

“Bring mir den

Besen”, “Bring mir den Besenstiel

& die Bürste die an ihm steckt”.

Wird er nicht antworten || Ist die Antwort nicht

etwa: “Willst Du den Besen

haben? und warum drückst Du Dich so

blödsinnig || unsinnig

aus?!”

Wird er den weiter analysierten Satz also besser

verstehen?

Der Satz, könnte man sagen leistet dasselbe wie der

gewöhnliche, aber er tut es auf einem || auf

einem … langwierigen || umständlichen Wege. |

Wir denken etwa: Wer nur die unanalysierte Form kennt dem geht

die Analyse verloren wer aber nur die analysierte Form kennt der erhält

damit alles.

Aber kann ich nicht sagen daß dem der nur die

sogenannte

analysierte Form kennt ein Aspekt der Sache

verloren geht ebenso wie dem Andern? |

“Aber Du wirst doch nicht leugnen daß ein bestimmter

Befehl in (a) den gleichen Sinn

hat || das Gleiche sagt wie ein bestimmter in

b.

Und wie willst Du denn den zweiten nennen wenn

nicht eine Analyse des ersten?” –

Freilich, ich würde auch sagen ein Befehl in a habe den gleichen

Sinn wie einer in b oder wie ich es früher

ausgedrückt habe: sie leisten dasselbe.

Und das heißt: Wenn mir etwa ein Befehl in a

gesagt || gezeigt & die Frage gestellt wird || würde: “Welcher Befehl in

b ist mit diesem gleichsinnig” oder

auch: “Welche || Was

für Befehle in b widersprechen diesem Befehl” so

werde ich die Frage so & so beantworten können.

Aber damit ist nicht gesagt daß wir uns über die Verwendung des

Ausdrucks “den gleichen Sinn haben” oder

“das Gleiche leisten” in allen

Fällen || im Allgemeinen verständigt

haben.

Man kann nämlich fragen || Es ist nämlich die Frage: in welchen

Fällen sagen wir: diese beiden Spiele sind

Denke etwa, der dem die Befehle in a & b gegeben werden habe in einer Tabelle die Namen Bildern zuordnet nachzusehen ehe er das Verlangte bringt. Tut er nun dasselbe wenn er einen Befehl in a & den ‘entsprechenden’ in b erhält? Ja & nein. Du kannst sagen: Die Pointe des Befehls ist die gleiche. Ich würde hier dasselbe sagen. Aber es ist nicht immer ebenso klar zu sagen was ‘der Witz’ des Befehls ist. (Ebenso wie man von gewissen Dingen sagen kann: ihr || sein Zweck ist das & das; das Wesentliche ist daß dies eine Lampe ist zur Beleuchtung dient daß sie das Zimmer schmückt, einen leeren Raum füllt … || u.s.w. ist unwesentlich. Aber nicht immer sind wesentlich & unwesentlich scharf getrennt.) Die Ausdrucksweise || Der Ausdruck aber ein Satz in b sei eine ‘analysierte’ Form eines in a kann leicht irreleiten. Denn er || das wird leicht so verstanden, als sei die zweite Form die fundamentalere als zeige sie deutlicher || erst was mit der ersten gemeint war etc.. |

Und so könnten || können wir durch die vielen vielen andern

Gruppen von Spielen gehen; Ähnlichkeiten

auftauchen & verschwinden sehen.

Und das Und ebenso bilden z.B. die Zahlenarten eine Familie. Warum nennen wir etwas Zahl? Nun etwa weil es eine direkte Verwandtschaft mit manchem hat was man bisher Zahl genannt hat. Und dadurch, kann man sagen, erhält es eine indirekte Verwandtschaft zu anderem was wir auch so nennen. Und wir dehnen unseren Begriff aus wie wir beim Spinnen Faser an Faser drehen. Und die Stärke des Fadens liegt nicht darin daß eine Faser durch seine ganze Länge läuft, sondern darin daß sich viele Fasern übergreifen. Wollte Einer sagen, daß allen Gliedern der Familie eben die logische Summe dieser Gemeinsamkeiten gemein ist || Wenn aber Einer sagen will: also ist allen diesen Gliedern der Familie etwas gemeinsam so wäre das als wollte er sagen: so würde ich antworten: hier spielst Du nur mit einem Wort. Ebenso könnte ich sagen es läuft etwas durch den ganzen Faden |

“Gut, so ist also der Begriff Zahl für Dich erklärt als die

logische Summe jener einzelnen mit einander verwandten Begriffe

Kardinalzahl, Rationale Zahl, Reelle Zahl

etc. & gleicherweise der Begriff des Spiels als

logische Summe aller entsprechenden Begriffe.” –

Nein, dies muß nicht

sein.

Denn ich kann so dem Begriff der Zahl

feste Grenzen geben, d.h. das Wort Zahl zur

Bezeichnung eines fest begrenzten Begriffs gebrauchen, aber

ich kann es auch so gebrauchen daß nicht bestimmt ist

was wir alles Zahl nennen || der Umfang des Begriffes

nicht durch eine Grenze abgeschlossen ist.

Und so verwenden wir tatsächlich das Wort

“Spiel”.

Wie ist denn der Begriff des Spiels abgeschlossen?

Was ist noch ein Spiel & was ist keines mehr?

Kannst Du die Grenzen angeben?

Nein.

Du kannst welche ziehen; denn es sind noch

keine gezogen.

Aber dies hat Dich noch nie gestört, wenn Du das Wort

“Spiel” angewendet || gebraucht hast.

“Ja, aber dann hat Wie würdest Du denn jemandem erklären was ein Spiel ist? Ich glaube Du würdest ihm Spiele erklären || beschreiben & Du könntest dazufügen || dieser Beschreibung hinzufügen “das & Ähnliches nennt man Spiele”. Und weißt Du selbst denn mehr? Kannst Du etwa nur dem Andern nicht genau sagen was ein Spiel ist? Aber freilich, das ist nicht Unwissenheit. Du kennst die Grenze nicht weil keine da || gezogen sind. Wie gesagt Du kannst – für irgend einen bestimmten Zweck – eine Grenze ziehen. Dadurch, kann man sagen, veränderst Du den Begriff. Machst Du ihn dadurch erst brauchbar? Durchaus nicht! es sei denn für einen bestimmten Zweck. Sowenig wie der das Längenmaß “ein Schritt” brauchbar machte der die Definition gab 1 Schritt = 75 cm. Und wenn Du sagen willst “aber vorher war es doch kein exaktes Längenmaß” so antworte ich: “gut dann war es ein unexaktes”. Obgleich Du mir noch die Definition der Exaktheit schuldig bist. Frege sagt ein unscharf begrenzter Begriff sei überhaupt kein Begriff wie Es gibt nicht eine ideale Exaktheit. Ich sage: “Wir essen um Punkt 1 Uhr” & das ist richtig obwohl wir nicht gleichzeitig bei Schlag 1 die Löffel heben & wenn wir's täten, so wäre die Frage was unter dem Schlag 1 zu verstehen sei. Und Analoges gilt auch für die astronomische exakte Zeitmessung. Man kann auch sehr gut ein Spiel spielen & sich Regeln machen wie sie gebraucht werden. Moses. |

Der Begriff Spiel ist ein Begriff mit unscharfen || verschwommenen Rändern.

“Ist aber ein verschwommener Begriff überhaupt ein

Begriff …” etc.

(Buch) |

[Würden wir eine Begrenzung anerkennen?] |

Nimm nun an || Denk

nun ich sagte “Moses war ein

großer Führer seines Volkes.”

Man fragt mich: “Wen || Was meinst Du mit

‘Moses’?”

Ich antworte: “den Mann von dem die Bibel

erzählt.”

Man sagt mir: “Es hat ja niemanden gegeben,

der alles das getan

hat”.

Ich: Nun wenn Aber ist damit die Bedeutung des Namens Moses & damit || also der Sinn meines Satzes klar bestimmt. Ist es nicht so daß ich gleichsam || sozusagen eine ganze Reihe von Stützen in petto habe || bereit halte || in Bereitschaft habe & bereit bin mich auf diese || eine zu stützen wenn mir die andere entzogen werden sollte und umgekehrt. |

In ( …) sagte ich das Spiel sei nicht

ganz || überall von Regeln

begrenzt.

Aber wie schaut denn ein Spiel aus, das überall von Regeln

begrenzt ist?

Ein Spiel in dem die Regeln alle Lücken verstopfen

und jeden Zweifel || den Zweifel …

draußen halten. || Ein Spiel in welchem die Regeln || dessen Regeln alle Zweifel draußen halten, keine Zweifel eindringen lassen, ihnen alle Lücken verstopfen. |

Du sagst “hier || Ich sage

“dort steht ein

Sessel.”

Wie wenn ich hingehe & ihn aufheben will & er

löst sich in Dampf auf?

Also war es kein Sessel sondern irgend eine

Täuschung ein Blendwerk.

Aber in einigen Sekunden sehen wir ihn wieder & können ihn

angreifen etc.

Also war es

doch keine Täuschung sondern das Verschwinden || doch ein Sessel

da & das Verschwinden war Täuschung.

Und in einer Stunde verschwindet er wieder, oder scheint zu verschwinden,

u.s.f.

Was sollen wir nun sagen.

Hast Du für solche Fälle Regeln bereit?

Aber gehen sie uns ab & sollen wir sagen daß wir nicht

eigentlich wissen was das Wort

“Sessel” bedeutet, da wir nicht

für alle Fälle die wir uns vorstellen könnten mit Regeln für seine

Anwendung versehen sind? |

Aber muß ich, wenn ich eine Aussage über

Moses mache immer bereit sein || wenn

ich eine Aussage über Moses mache muß ich

immer bereit sein || bin ich, wenn ich eine Aussage über

Moses mache immer bereit

irgend eine dieser Beschreibungen für

Moses zu setzen?

Ist es nicht sehr oft so daß ich sozusagen … ‒ ‒ ‒

[Keinen Absatz] (◇◇◇) – Betrachte noch einen andern Fall: |

Diese Frage hängt unmittelbar mit der zusammen: Was

ist Genauigkeit? |

Ich nannte Spiel einen Begriff mit

verschwommenen Rändern im Gegensatz zu

…

Gradunterschied zwischen verschwommen & exakt. |

Können wir uns nicht immer eine Regel denken, die die Anwendung der Regel

regelt?

Und einen Zweifel den diese weitere Regel beseitigt, und so

fort?

Ich kann mir sehr wohl denken daß einer Zweifel über die Anwendung einer Regel hat, – aber deswegen zweifle ich selbst nicht || Aber das sagt nicht daß wir zweifeln weil wir uns denken können daß ein Andrer zweifelt. Ich kann mir sehr wohl denken daß jemand vor dem Öffnen seiner Zimmertür || seiner Haustür immer zweifelt ob sich dahinter || hinter ihr nicht ein Abgrund aufgetan hat & daß er sich darüber vergewissert ehe || eh' er durch die Tür || das Tor tritt (& es kann sich auch || einmal erweisen daß er er mit diesem Zweifel || damit recht hatte) aber deswegen zweifle ich in diesem Falle doch nicht. Eine Regel steht da wie ein Wegweiser. Läßt er keinen Zweifel offen über den Weg den ich zu gehen habe? Wo steht wie || in welcher Richtung ich zu gehen habe, wenn ich an ihm vorbei bin ob der Tabelle Lesarten … |

Aber will ich damit sagen, daß der Wegweiser mir nichts nützt? || nichts nutz ist? || der Wegweiser sei nichts

nutz?

Moses war der Mann … Frege ‘Bezirke’ scharfe Begrenzung Was ist eine scharfe Begrenzung Genauigkeit. |

Wir haben nun die Tendenz in der Logik eine Art Ideal zu sehen

(simplex sigillum

veri).

Und dies bewirkt es, daß wir z.B. unter einem

Wort nicht das Zeichen von Fleisch & Blut || aus Druckerschwärze verstehen wollen sondern

etwas Sublimiertes.

Man könnte sich etwas Ähnliches auch fürs Schachspiel

denken. Man wäre da versucht zu sagen es gäbe außer den Schachkönigen aus Holz, Bein etc. den Schachkönig (sozusagen die Bedeutung der materiellen Figuren). Diese Bedeutung der eigentliche Schachkönig (während die Stücke Holz nur sozusagen seine Repräsentanten || Stellvertreter im Lande der grobsinnlichen Vorstellungen sind) dieser |

Man sagt sich etwa die Logik kann doch nicht von Tintenstrichen

handeln.

“Was uns am Schachspiel interessiert sind doch nicht gewisse || diese || einige Stücke Holz.” Gewiß nicht! Und das wofür der Schneider den Anzug gemacht hat || macht wären || sind nicht ein paar kleine Stücke Papier (die Banknote). Aber der Wert der Banknote ist doch nicht eine Art geistige || ätherische || geisterhafte Banknote die hinter der materiellen steht. Frag nicht was ist der Schachkönig sondern wie gebrauchen wir das Wort “Schachkönig”. Frag nicht was ist die Zahl 2 sondern … Nicht was ist der Wert sondern besser ausgedrückt worin besteht der Wert, worin besteht die Bedeutung, denn darauf kommt ein Satz zur Antwort von der Form … – Die Logik handelt nicht von sublimen Gegenständen. Die Zeit ist keine Uhr, aber auch keine sublimierte || ätherische Uhr. Logik als die Klasse der allgemeinsten Wahrheiten: Frege Grundwahrheiten. Bestreben das Sublime der Logik quasi idealistisch zu erklären. Spinnennetz. Was geschieht mit der Idealität der Logik in unserer Auffassungsweise? Denn ich mache sie ja nicht zur Naturwissenschaft. Ich will ihr die |

Betrachtungen über die den

Ideen zugrundeliegenden Beispiele. |

Gesamtheit der Regeln über ein Wort.

Wieder Versuchung der sublimen Betrachtungsweise. |

Denken Sprache Satz Grammatik Wort Bedeutung |

Aber Denken ist nicht eines sondern

vieles Verschiedene. |

Widerstreit der sublimen Auffassung

& der Tatsachen, die Natur des Wortes Satzes

etc. betreffend.

Man will ihn dadurch lösen, daß man in die persönliche

Vorstellung zu dringen sucht.

Da, im augenblicklichen Geschehen müsse man das eigentliche Wort,

z.B., finden & da etwa auch das Verstehen

etc..

Da werde das Sublime gefunden.

Aber da |

Die Erklärung || Der Befehl “halte

Dich ungefähr dort || da

auf” kann funktionieren oder nicht. |

Falsche Vorstellung als ob, was noch nicht erklärt ist, nicht verstanden sein könnte. als ob dort wo noch eine Erklärung möglich wäre die nicht gegeben ist. Es ist aber auch nicht so, als hätten wir nun auf eine geheimnisvolle Weise die Antwort auf unendlich viele Fragen in uns. Als hinge die Erklärung in der Luft wenn nicht andere Erklärungen sie stützen || stützten. Während eine Erklärung zwar auf einer andern gegebenen ruhen kann. Während || Aber keine Erklärung an sich einer andern bedarf, es sei denn daß wir ihrer bedürfen || sie nötig haben, um ein Mißverständnis aufzuklären || zu vermeiden. Man könnte dies || das auch so sagen: Eine Erklärung dient dazu ein Mißverständnis |

Kann || Sollte hier eigentlich von Genauigkeit || hier